Ainsi, il y a non seulement un monde commun, le tout, mais des petits mondes communs qui structurent en permanence notre conscience : que ce soit le monde du travail, celui de la santé, de l’éducation, du sport ou encore les associations et même le quartier où nous vivons, tous ces lieux publics contribuent à forger notre identité et notre rapport à autrui.

Mais qu’en est-il du secret? Quelle place occupe-t-il dans la construction et la préservation de nos mondes communs? Considérons nos relations au travail… Nous n’hésitons pas, au nom de la collégialité et du sens des responsabilités, à entrer dans des rapports de collaboration, de production et d’échange. C’est que le cœur de l’existence humaine ne réside pas dans une essence cachée, mais dans l’acte d’apparaître. Loin d’être réduite à simple une illusion, l’apparence est en fait la condition même de l’existence humaine en société.

De l’authenticité

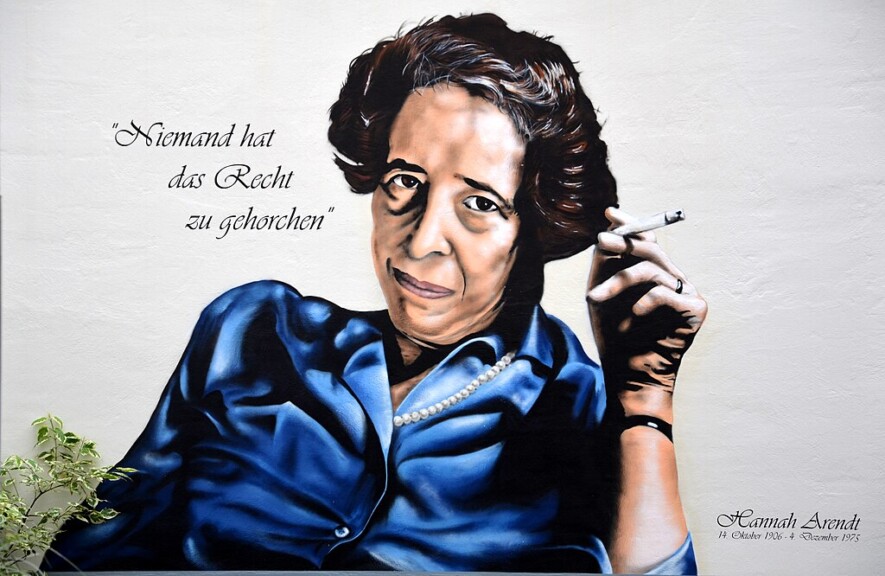

Or, comme le souligne très bien la philosophe et théoricienne politique Hannah Arendt, dont la pensée guide cette chronique, l’apparition n’est pas qu’une simple transparence ni un dévoilement, bien au contraire. Elle suppose un acte et une mise en forme de soi. Autrement dit, l’espace public n’est pas le lieu d’une intimité mise à nu. Il est celui du personnage, du masque, de la représentation. Agir, au travail, en affaires comme en politique, c’est se présenter — et non se révéler. Ce qui se montre n’est pas l’être intime, mais une figure construite, choisie, façonnée pour dialoguer avec les autres.

Le modèle auquel se réfère Arendt dans des ouvrages comme Condition de l’homme moderne (1958), Essai sur la révolution (1963), «Le grand jeu du monde» (Prix Sonning, 1975) et La vie de l’esprit (volume 1, 1978), c’est le théâtre antique. L’homme-acteur, le dramatis personae, entre en scène masqué, non pour dissimuler ses intentions mauvaises, mais pour préserver ce qui ne peut apparaître sans être défiguré. En effet, le masque n’a rien d’un mensonge; il est plutôt la condition d’une liberté réfléchie. Il protège le cœur humain, part obscure et sensible, de la lumière crue du jugement public. Il permet à l’homme d’agir sans être entièrement exposé.

Cette vision empruntée au théâtre grec entre pourtant en conflit avec notre modernité. Depuis la Révolution française, un autre idéal s’est imposé : celui de l’authenticité. La politique est devenue le lieu d’une sincérité supposée. Le cœur a été élevé au rang de source de légitimité. L’homme public est désormais sommé de paraître tel qu’il est, c’est-à-dire d’unir l’intime et l’action, de faire coïncider sa vertu intérieure avec son apparence. En bref, l’époque moderne a déclaré la guerre au masque. Elle a voulu des visages sans fard, des âmes transparentes, des dirigeants qui se confessent en permanence.

De l’hypocrisie au règne de la terreur

Mais cette volonté de coïncidence absolue entre l’être et le paraître, loin d’élever l’homme politique, l’épuise et le trahit. Ce qu’on ignore souvent, c’est que certains aspects de l’humanité ne peuvent être mis en scène sans perdre leur vérité. Les émotions, les pensées profondes, toutes ces forces mystérieuses de l’âme ne peuvent se traduire dans le langage public sans être trahies ou caricaturées. Elles relèvent d’une sphère qui nécessite le silence et la protection du domaine privé. Celle ou celui qui tente d’afficher ses sentiments et ses convictions dans l’espace public s’expose non seulement à la fausseté, mais à la perte de lui-même. Quant monde commun, il perd tout simplement ce qui faisait sa richesse : le jeu des apparences maîtrisées, la pluralité des points de vue, le respect des frontières entre la scène et les coulisses. C’est bel et bien tout le drame de l’hypocrisie moderne : on exigeant la transparence, on finit par la trahir.

L’hypocrite véritable, nous dit Arendt, n’est donc pas celui qui porte un masque, mais celui qui l’ignore et qui croit ne plus jouer. C’est celui qui s’identifie entièrement à son personnage et devient aveugle à ce qu’il cache. Il n’a plus de recul, ne dialogue plus avec lui-même. Lorsque son masque tombe, il ne reste rien derrière, à part le vertige.

Cette critique arendtienne de la transparence prend tout son sens dans l’analyse des régimes politiques totalitaires qui, arrachant les masques des individus, détruisent les conditions de leur humanité (cf. Le système totalitaire, 1951). Ces régimes ont ramené l’homme à sa biologie et l’ont privé de toute représentation. Ils ont aboli la personnalité juridique, pulvérisé la fonction sociale, réduit les êtres à des corps sans nom, à des organes sans mémoire. Dans un tel monde, l’individu ne peut plus apparaître, car il n’a plus rien à choisir ni à construire. Il ne peut plus parler, car il ne peut plus se situer dans l’espace commun.

Le conformisme

En se confondant avec la vie organique, la politique perd ainsi toute dimension symbolique. Elle ne régule plus l’action des hommes; elle régit leur survie. Et l’homme, en retour, cesse d’être un acteur du monde. Il devient un simple corps parmi tant d’autres, interchangeable, jetable. Or, ce processus de désintégration du politique ne se limite pas aux régimes extrêmes. En valorisant sans cesse la confession, l’émotion, l’expression de soi, la société moderne a peu à peu brouillé la frontière entre le domaine privé et le domaine public. Elle a substitué à la parole (politique) le discours du cœur, à l’argument la plainte, à l’engagement la compassion.

L’espace public est ainsi devenu le théâtre de l’intimité : la vie familiale, les blessures personnelles, les élans affectifs s’y exposent sans filtre. L’homme politique n’est plus un acteur, mais un confident. On ne lui demande plus de juger, mais de compatir. Et c’est cette montée en puissance du sentiment, cette «société du cœur», qu’un Rousseau défendait avec vigueur, qui engendre une autre forme d’hypocrisie : celle du pathos, de la mise en scène permanente du soi. Dans ce contexte, la passion ne peut que devenir suspecte. Non parce qu’elle est fausse, mais parce qu’elle occupe une place qui n’est pas la sienne. Elle est déracinée de son sol naturel — l’intimité — et transplantée dans le monde de la visibilité et du jugement. Or, ce déplacement rend impossible toute évaluation rationnelle, argumentative, toute prise de distance. Il enferme les citoyens dans un régime d’émotion brute où la sincérité est suspectée, où le soupçon devient la norme et où la parole perd sa portée.

C’est ainsi que la politique, privée de sa structure essentielle, devient un vrai simulacre où le secret s’est déplacé. Non seulement l’intimité n’est plus protégée, mais le pouvoir, lui, se retranche derrière des secrets d’État (cf. Du mensonge à la violence, 1972). Le mensonge devient stratégique. L’ombre, autrefois refuge du cœur, devient l’alliée des puissants. Tandis que les faibles sont mis à nu, ceux qui gouvernent s’enveloppent d’opacité. L’espace public, au lieu de s’élargir en transparence, se ferme en manipulation par la technique dirigeante. La vérité ne circule plus dans l’échange, mais se fige dans l’apparence. Et ce qui était censé garantir l’authenticité produit en réalité l’effet inverse : une perte de sens commun.

Des bienfaits d’avancer masqué

Face à ce renversement, le devoir s’impose : celui d’essayer de restaurer coûte que coûte la distance; réhabiliter le masque, penser à nouveau l’apparence comme un art, une éthique, une forme, une retenue. Pour Arendt, ce n’est qu’en réintroduisant le secret là où il est nécessaire; ce n’est qu’en respectant le silence de l’intime et en reconnaissant la pluralité des rôles et des registres de parole que l’on peut préserver l’intégrité de la vie publico-politique commune, et ainsi éviter que l’amor mundi se transforme en contemptus mundi.

Ainsi, l’apparence véritable n’est pas un mensonge, elle est plutôt un choix. «Paraît comme tu veux», disait Machiavel (Le Prince, 1532). L’apparence est re-présentation de soi dans un monde partagé; mise en forme de sa liberté, mais toujours dans le respect et l’amour d’autrui, comme le dit si bien Emmanuel Lévinas. Ce n’est pas l’abolition du moi intime qui fonde la vérité, mais la conscience de ce que l’on montre et surtout de ce que l’on doit taire. Dans cette tension entre être et paraître, entre silence et discours, se joue toute la valeur et la profondeur de la dignité humaine.

Celui qui est vraiment libre ne dit pas tout. Non par peur ou par ruse, mais parce qu’il sait que certaines vérités ne se crient pas sur les toits. Parce qu’il sait que la lumière n’est pas toujours utile; qu’elle peut même se retourner contre soi. Parce qu’il comprend que la politique, pour rester humaine, doit s’ancrer dans un paradoxe fondamental : celui d’une action visible fondée sur le secret en tant que principe de vie inviolable. «Tout ce qui est profond aime le masque», disait Nietzsche au sujet du philosophe (Par-delà bien et mal, 1886).

Glossaire – Paradoxe : Affirmation surprenante en son fond et/ou en sa forme, qui contredit les idées reçues