On parle d’un «moment historique», d’un «acte de justice mémorielle», d’un «symbole fort». Et c’est vrai : ce geste a été rendu possible par une loi-cadre votée en décembre 2023, autorisant enfin la restitution des restes humains à leurs peuples d’origine.

S’en consoler ou s’en désoler?

Mieux vaut tard que jamais, diront les optimistes. Mais à ce rythme-là, il faudra trois siècles pour que tous les crânes stockés dans ces caves retrouvent leur terre natale…

Trois crânes. Trois. On pourrait presque croire à une blague macabre. Car, pendant que l’on organise la remise en grande pompe de ces trois têtes, — dont on imagine mal qu’elles aient demandé à devenir des «objets d’étude» —, des centaines, peut-être des milliers d’autres, attendent encore dans l’obscurité muséale. Enfouis dans les sous-sols du Musée de l’Homme, du musée du quai Branly ou d’autres institutions, ils reposent là, numérotés, étiquetés, anonymes. Ils attendent. Et nous, on fait semblant de ne pas entendre leur silence.

Ces crânes ne sont pas des curiosités. Ce sont les preuves matérielles d’un système : celui du colonialisme scientifique, du racisme académique et d’une époque où la France, ivre de son empire, se croyait autorisée à tout mesurer, classer, prélever — y compris les morts.

Pendant que l’on disséquait les crânes africains pour confirmer les théories de hiérarchie raciale, on enseignait dans les lycées que la France apportait la «civilisation». Pendant que les anthropologues calculaient l’angle facial des «indigènes», on écrivait dans Le Petit Parisien que l’Empire, c’était «la mission civilisatrice». Pendant que les têtes des rois sakalavas finissaient sur des étagères, on construisait la République sur la négation même de ceux qu’elle opprimait.

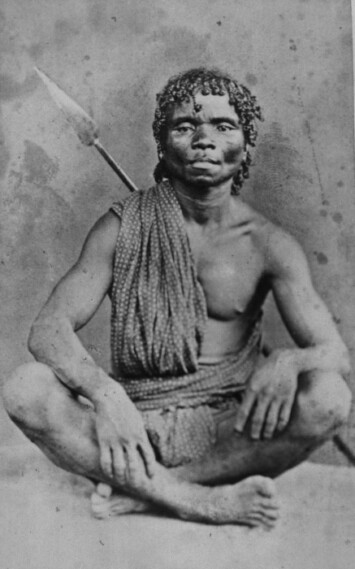

Portrait en studio d’un homme sakalava de l’est de Madagascar entre 1864 et 1866. Photo : Collectie Wereldmuseum (v/h Tropenmuseum), part of the National Museum of World Cultures, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vrai ou ivraie?

Aujourd’hui, on fait comme si. On rend trois crânes et on parle de progrès. Mais ce geste ne peut pas masquer l’ampleur du silence qui perdure. Car il n’y a toujours pas de commission nationale de vérité. Il n’y a pas de reconnaissance officielle du rôle de l’État dans la conservation et l’exploitation de restes humains. Il n’y a pas de plan de restitution massif. Il y a un geste symbolique. Une cérémonie. Un communiqué de presse.

Pourtant, des exemples inspirants existent… Bien qu’à des milliers de kilomètres de la France! Le Canada, par exemple, a entamé un vrai processus de vérité et de réconciliation. Après la découverte de tombes anonymes d’enfants autochtones dans d’anciens pensionnats, l’État a reconnu sa responsabilité. Il a écouté les survivants. Il a financé des recherches, des cérémonies, des programmes éducatifs. Il a mis en place une commission indépendante, rassemblé les témoignages, reconnu les faits. Et surtout, il a cessé de prétendre que l’histoire était trop complexe pour être dite.

La France, elle, en est encore à se demander s’il faut dire «crâne» ou «matériau anthropologique». On hésite. On temporise. On attend le bon moment — qui ne vient jamais. Parce que rendre les crânes, ce n’est pas seulement faire un geste humanitaire. C’est aussi reconnaître ce qu’ils représentent : l’humiliation, la dépossession, la réduction de l’être humain à un spécimen. Et ça, la République, mère de l’universel, a du mal à l’avaler.

Et pourtant, la réalité est là, derrière les murs des musées : la France détient des restes humains pillés, volés, prélevés de force. Des crânes d’esclaves, de résistants coloniaux, de leaders spirituels africains, de chefs kanaks, de Malgaches, de Vietnamiens, et la liste continue. Ces crânes ne sont pas des archives. Ce sont des sépultures volées.

Des babines aux bottines…

Alors, on peut bien rendre trois crânes à Madagascar. C’est un début. Mais si la France veut être à la hauteur de ses principes affichés — droits de l’homme, dignité humaine, mémoire partagée —, elle devra aller beaucoup plus loin. Elle devra regarder en face ses pratiques passées et ses silences actuels. Elle devra, à l’instar du Canada, entendre les demandes des peuples concernés et leur donner toute leur place dans le processus.

Pourquoi pas une commission française Vérité, Mémoire et Restitution?! Il faudra organiser des auditions publiques. Identifier les restes. Documenter les pillages. Associer les descendants. Créer des archives accessibles. Enseigner cette histoire dans les écoles. Car, tant que l’on garde dans des caves les corps de ceux que l’on a opprimés, la République est bâtie sur un ossuaire silencieux.

Mais la France, c’est aussi un pays où l’on a l’art de transformer les problèmes moraux en casse-têtes bureaucratiques. On crée des comités, on rédige des rapports, on produit des rapports sur les rapports. On nomme un médiateur, un inspecteur, un sous-ministre délégué à la mémoire molle. Et pendant ce temps, les crânes attendent. Les descendants aussi.

Alors voilà, ce 26 août, on a rendu trois crânes. C’est mieux que rien. Mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas encore le début d’un processus, c’est encore un geste isolé. Un «symbole», comme on dit. Mais les peuples concernés, eux, n’attendent pas des symboles : ils attendent la vérité, la justice, la réparation.

Et nous, qui visitons le pays de la plus belle ville au monde, que faisons-nous? Et les citoyens.e.s français.e.s, que ressentent-ils? On visite nos musées. On admire nos collections. On ne lit pas trop les étiquettes. On évite les questions.

Mais un jour viendra où chaque crâne dans chaque boîte nous renverra à cette simple vérité, comme un écho dans les couloirs du temps : «Je n’étais pas un objet. J’étais un être humain. Et vous m’avez séquestré».

Glossaire – Ossuaire : Amas d’ossements