Francopresse – Marc Poirier

Il y a aussi plusieurs mythes à déboulonner, comme celui voulant que l’esclavage ait été l’affaire des États-Unis et que le Canada ait été cette grande terre d’accueil pour les Noirs en fuite.

C’est vrai, mais le Canada a également une histoire d’esclavage. C’est un aspect du passé du pays qui n’a pas toujours été justement raconté, ce qui n’est pas surprenant vu que certains grands historiens canadiens-français ont pratiquement occulté ce fait.

C’est le cas de François-Xavier Garneau, notaire puis historien, proche des patriotes du Bas-Canada.

Dans son Histoire du Canada, dont le premier volume parait en 1845, Garneau souligne que le gouvernement français, du temps de la Nouvelle-France, avait pris une décision «qui lui fait le plus grand honneur», soit «celle relative à l’exclusion des esclaves du Canada».

Or… des historiens ont montré que c’était tout le contraire. Même s’il n’y a pas eu d’importation massive d’esclaves noirs au Canada, contrairement à ce qui s’est fait aux États-Unis, l’esclavage était présent, et ce, très tôt dans l’histoire de la colonie.

L’historien québécois Marcel Trudel, un expert dans le domaine, a écrit dans son ouvrage Mythes et réalités dans l’histoire du Québec qu’en «1689, Louis XIV autorisait la colonie à importer des esclaves noirs.»

En 1709, l’intendant Jacques Raudot légalise par une ordonnance l’achat et la possession d’esclaves en Nouvelle-France. La pratique sera renforcée par le roi Louis XV dans des proclamations faites dans les années 1720 et en 1745.

On considère que le premier esclave noir en Nouvelle-France était un jeune enfant de six ans emmené à Québec par les frères Kirke qui avaient pris la ville en 1629. Après la rétrocession du Canada à la France, les frères Kirke quittent Québec, mais l’enfant est auparavant vendu à un commis français. L’enfant recevra le nom d’Olivier Le Jeune.

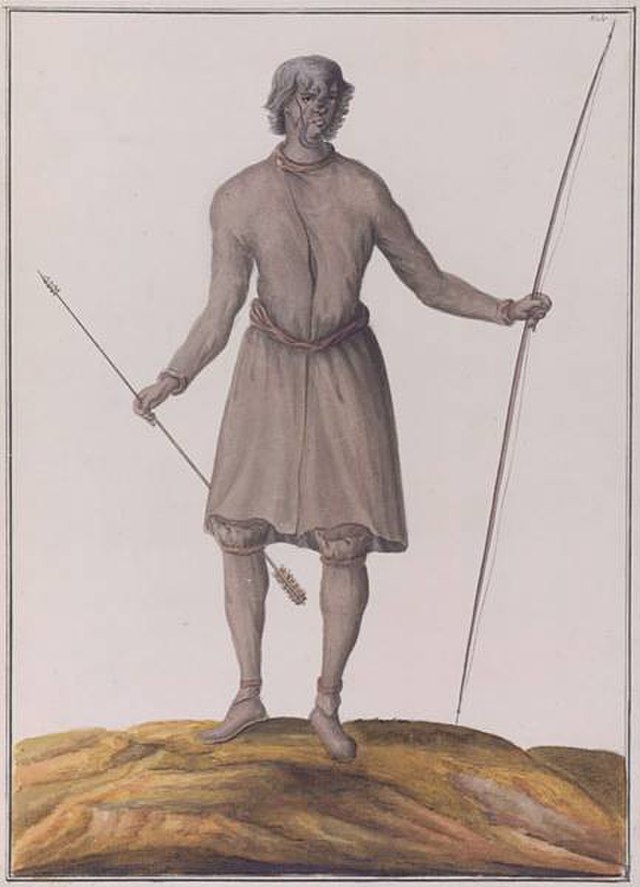

Selon Marcel Trudel, la Nouvelle-France comptera au total 4200 esclaves, dont les deux tiers étaient des Panis, le nom général donné aux esclaves autochtones. Ce nom venait de la tribu Pawnee du bassin du Missouri.

Portrait d’un Panis, esclave autochtone du temps de la Nouvelle-France. Crédit : Anonyme, vers 1732, Wikimedia Commons, domaine public

Plusieurs Panis étaient capturés par des nations autochtones alliées des Français et échangés comme esclaves. Le nom en est venu à être donné à tous les esclaves autochtones, même s’ils n’étaient pas des Panis.

Qui étaient les propriétaires d’esclaves? Les gens les plus aisés et en haut de l’échelle sociale de l’époque : seigneurs, intendants, médecins, négociants, voyageurs, marchands, officiers, avocats, prêtres, etc. Même les communautés religieuses avaient des esclaves, sauf les Ursulines.

Parmi les propriétaires, on note des gouverneurs comme Frontenac, Rigaud de Vaudreuil, son fils Vaudreuil-Cavagnal, Beauharnois; les intendants Bigot, Hocquart; les évêques de Québec Saint-Vallier, Pontbriand et Plessis, sans oublier sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal.

Les esclaves noirs constituaient une main-d’œuvre bon marché et utilisés à titre de domestiques, journaliers, cuisinières, gardiennes d’enfants ou encore cochers.

L’histoire des Noirs au Canada est parsemée d’histoires surprenantes, de fuites, de drames, de réussites. L’un des épisodes étonnants s’est déroulé en Nouvelle-Écosse.

La Nouvelle-Écosse, nom qu’avaient donné les Britanniques à l’Acadie qui leur avait été cédée par la France en 1713, comptait un certain nombre d’esclaves. En 1750, il y en avait environ 400 sur près de 3 000 habitants dans la ville d’Halifax, pourtant fondée seulement un an plus tôt.

Quant à l’ile Royale (Cap-Breton), restée française jusqu’en 1758, il y aurait eu, depuis sa fondation vers 1720 jusqu’à sa capture définitive, en 1758, un peu plus de 200 esclaves, dont 90 % étaient des Noirs. Dans l’ancienne Acadie française, l’esclavage était peu présent.

Les colons de la Nouvelle-Angleterre qui viennent s’installer en Nouvelle-Écosse après la Déportation des Acadiens emmènent des centaines d’esclaves avec eux.

La population noire du Canada et des provinces maritimes fera un bond avec l’arrivée des loyalistes après la guerre d’Indépendance des États-Unis.

Environ 40000 loyalistes quitteront les États-Unis naissant vers le nord resté britannique. La grande majorité, 30 000 d’entre eux, s’installe en Nouvelle-Écosse, qui comprenait alors le Nouveau-Brunswick actuel, le reste s’établissant dans ce qui deviendra en 1791 le Haut et le Bas-Canada.

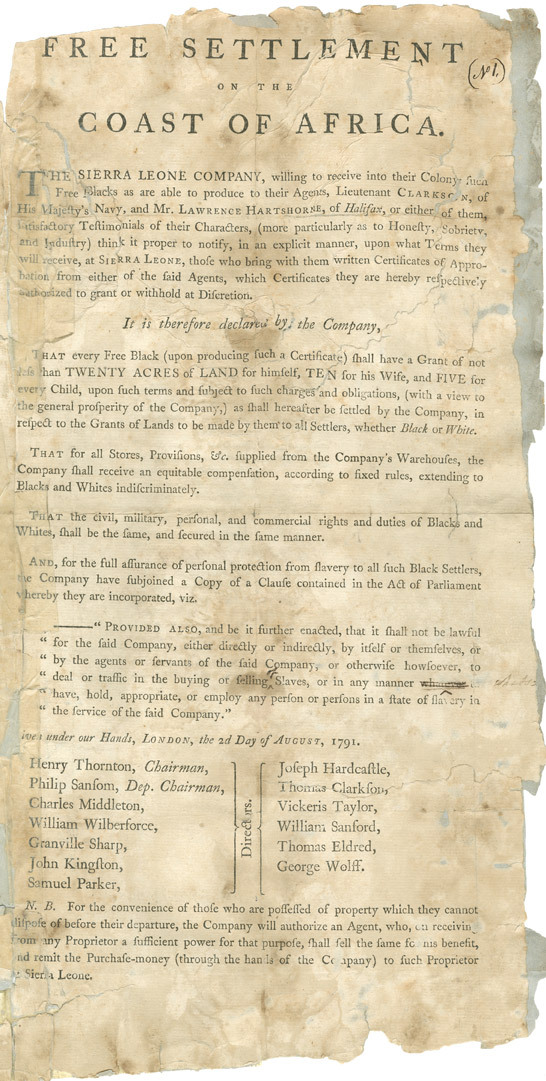

Document datant du 2 août 1791 de la Sierra Leone Company, compagnie britannique, invitant les Noirs de la Nouvelle-Écosse à s’établir en Sierra Leone. Crédit : Archives de la Nouvelle-Écosse

Les autorités britanniques permettent aux loyalistes d’emmener leurs esclaves. Par ailleurs, plusieurs Noirs qui s’étaient battus du côté des Britanniques, en tant qu’esclaves ou personnes libres, franchissent aussi la frontière, attirés par la promesse de 100 acres par famille.

Durant cette période, environ 3500 Noirs arrivent en Nouvelle-Écosse. Leur rêve de liberté sera bien souvent confronté à de l’hostilité, de la ségrégation et des inégalités.

Désabusé, un groupe de Noirs loyalistes envoie un des leurs, Thomas Peters, à Londres afin de réclamer les terres promises.

Sur place, Peters se fait approcher par un membre de la Sierra Leone Company. Il s’agissait d’une compagnie britannique formée d’abolitionnistes, de philanthropes et d’hommes d’affaires qui recrutaient des Noirs libres afin de les établir en Sierra Leone, un territoire de l’Afrique de l’Ouest contrôlé par les Britanniques.

Il y a là une ironie qui doit être relevée, puisque la Sierra Leone était l’un des principaux lieux depuis lesquels les esclaves africains étaient envoyés par bateau de l’autre côté de l’Atlantique.

Né au Nigeria, soldat loyaliste lors de la guerre d’Indépendance américaine, Thomas Peters est envoyé à Londres par la communauté noire de Nouvelle-Écosse. Il en revient avec une offre d’établissement en Sierra Leone. Crédit : Allan Ramsay, circa 1760, Wikimedia Commons, domaine public

Toujours est-il que Thomas Peters revient en Nouvelle-Écosse avec cette offre d’établissement en Sierra Leone. Environ 1 200 Noirs de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, soit près du tiers de ceux qui étaient arrivés après la guerre d’Indépendance américaine, répondent à l’appel.

Le 15 janvier 1792, le groupe quittera le havre d’Halifax à bord de 15 navires à destination de l’Afrique.

Arrivé en Sierra Leone, ce groupe fonde un nouvel établissement qu’ils nomment Freetown. Cette ville est maintenant la capitale de la Sierra Leone avec une population de plus d’un million de personnes.

Certains de ces Noirs arrivés de Nouvelle-Écosse étaient nés à la Sierra Leone et ont ainsi retrouvé leur famille…

Francopresse – Marc Poirier

Ce besoin d’agrémenter la saison obscure remonte, comme bien des fêtes, à très longtemps.

On peut noter les Lupercales, qui se déroulaient dans la Rome antique à la mi-février. À cette époque lointaine, des jeunes se donnaient Palatin rendez-vous au Lupercal, une grotte au pied du Palatin, cette colline mythique de Rome sur laquelle étaient situés les palais des empereurs romains.

Les Lupercales se déroulaient au pied du mont Palatin, dans la Rome antique, en février. Des jeunes hommes couraient et fouettaient tous ceux qu’ils croisaient, particulièrement les femmes. Peinture : Andrea Camassei, vers 1635. Wikimedia Commons, domaine public

Selon la légende, c’est dans cette grotte où, vers 750 ans av. J.-C., une louve (Lupercal vient du mot latin lupa qui signifie «louve») aurait allaité des frères jumeaux abandonnés, Rémus et Romulus, qui allaient devenir les fondateurs légendaires de Rome.

Petit détour pour dire que les «luperques», comme s’appelaient ces jeunes qui se retrouvaient au Lupercal, étaient vêtus d’une simple peau de bouc et couraient follement tout autour du Palatin en fouettant ceux qu’ils rencontraient, particulièrement les femmes. D’autres historiens affirment que les luperques étaient des prêtres.

Plus près de nous, près étant très relatif, le Carnaval de Venise est considéré comme étant le plus ancien du monde. La première mention de son existence remonte à un édit de 1094.

D’ailleurs, le mot carnaval viendrait du latin médiéval carnelevare (verbe formé de carne «viande» et de levare «supprimer»), parce que la fête prend fin avec le début du carême, période durant laquelle les chrétiens devaient s’abstenir de manger de la viande. Le mot est ses variantes ont été repris dans la majorité des langues européennes.

Les masques sont à l’honneur lors du Carnaval de Venise. Crédit : Önder Köktürk, 2020, Wikimedia Commons, CC-SA-4.0 International

Au XIIIe siècle, les masques font leur apparition au Carnaval de Venise. Cela permet aux membres des différentes classes sociales de se mêler les unes aux autres, dans un certain anonymat. Il y a des fêtes, du théâtre et même de l’opéra, donnant ainsi au Carnaval de Venise une renommée qui attire des princes de toute l’Europe.

Comme au temps des luperques, c’est une occasion de se déguiser et de lâcher son fou (mais non plus son fouet).

De Venise, le concept du carnaval se propagera dans toute l’Italie, en Europe, puis aux quatre coins du monde. Si le Carnaval de Venise est le plus ancien, le plus célèbre mondialement est sans doute celui de Rio, au Brésil.

Les colons européens qui débarquent sur le Nouveau Continent apporteront la tradition du carnaval. C’est ce que font les Portugais en prenant possession du Brésil, par une fête appelée l’Entrudo, signifiant «entrée», dans le sens de début du carême.

Les chars allégoriques font la renommée du Carnaval de Rio. Crédit : Wikimedia Commons, CC-SA.4.0

Voulant se débarrasser de cette fête qui donnait lieu à des batailles de rue, la bourgeoisie brésilienne importe le modèle du Carnaval de Paris, même dans les détails des costumes, pour fonder le le Carnaval de Rio en 1840. Celui-ci intégrera également des traditions africaines perpétuées par les esclaves, comme la samba, danse emblématique du Brésil. Ses défilés extravagants sont célèbres.

C’est également l’héritage français qui donnera lieu au plus célèbre carnaval des États-Unis: le Mardi gras de la Nouvelle-Orléans.

Le nom de Mardi gras prête un peu à confusion parce que les festivités s’amorcent en principe bien avant, soit le 6 janvier, jour de l’Épiphanie, pour culminer au mardi précédant le début du carême.

Cette fête revêt une grande importance pour la Louisiane. À preuve, l’État a légiféré en 1875 afin de faire du Mardi gras un jour férié.

Le faste est toujours au rendez-vous au Mardi gras de la Nouvelle-Orléans. Crédit : CC0 via Public Domain Pictures

Si le Mardi gras moderne de la Nouvelle-Orléans prend forme dans les années 1830, les balbutiements d’une fête à cette époque de l’année en Louisiane remontent aux débuts du XVIIIe siècle, dès l’arrivée des Français, plus précisément à Mobile, alors capitale de la jeune colonie.

Maintenant située dans l’État d’Alabama, Mobile célèbre toujours un carnaval du Mardi gras, tout comme quelques autres villes américaines, dont Saint-Louis (quartier Soulard) au Missouri et Galveston au Texas.

Après l’Europe, l’Amérique du Sud et les États-Unis, le Canada voudra lui aussi gouter aux joies des fêtes d’hiver.

Dès l’époque de la Nouvelle-France, des rassemblements entre voisins et amis avaient lieu entre la fête des Rois et le Mardi gras.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le premier carnaval digne de ce nom au Canada n’a pas eu lieu à Québec, mais à Montréal!, En 1883. Il s’agissait surtout de compétitions sportives et de petits défilés, le tout organisé par des clubs et des associations sportives de la ville. Après quelques éditions, l’évènement est abandonné en 1890.

En 1894, la ville de Québec adopte essentiellement le même concept que celui de Montréal et tient son premier carnaval, du 29 janvier au 3 février.

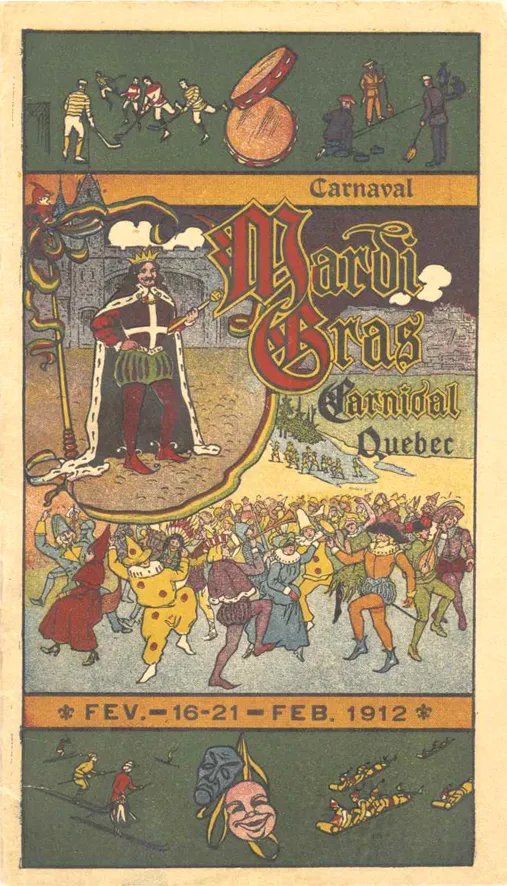

Page couverture du programme du «Carnaval Mardi gras Carnival» de Québec de 1912. Crédit : Quebec Daily Telegraph, 1912. Domaine public au Canada

L’idée est venue du propriétaire du Quebec Daily Telegraph, Frank Carrel, qui avait lancé un appel dans son journal anglophone l’année précédente pour qu’un tel évènement ait lieu, question de raviver l’activité économique de la capitale québécoise.

Un comité d’organisation a été mis sur pied, présidé par Henri-Gustave Joly de Lotbinière, avec à la présidence d’honneur le gouverneur général du Canada, lord Aberdeen, ainsi que son épouse. Les temps ont bien changé…

Le caractère bilingue de la ville de Québec était encore bien présent à cette époque, comme en fait foi le programme de l’édition de 1912, dont la page couverture et le contenu sont presque complètement dans les deux langues officielles du Canada. Le nom de la fête était d’ailleurs Carnaval Mardi gras Carnival.

Le Carnaval de Québec aura lieu sporadiquement au cours des décennies suivantes. Ce n’est qu’en 1955 qu’il deviendra un évènement annuel.

L’idée d’une fête hivernale se propagera un peu partout au Canada, autant dans les régions francophones qu’anglophones, dans les grandes villes que les plus petites.

À lire aussi :

Par exemple, le hameau francophone de St-Isidore, dans le Nord de l’Alberta, a son carnaval depuis 1993. Cette localité, fondée dans les années 1950 par des agriculteurs venus du Saguenay–Lac-Saint-Jean, s’est fortement inspirée au départ du Carnaval de Québec, avec son bonhomme, ses duchesses, ses sculptures de neige, etc.

Aujourd’hui, le Carnaval de St-Isidore attire presque un millier de personnes. Il permet notamment de promouvoir la culture et l’identité francophones de cette région rurale dans une province à forte majorité anglophone.

Francopresse – Marc Poirier

En raison de la pandémie, le Carnaval de St-Isidore a dû faire une pause pendant deux ans. Son retour cette année, les 17 et 18 février, marque le 40e anniversaire de l’événement. La présidente du Carnaval de St-Isidore depuis une dizaine d’années, Chantal Monfette, explique à quoi peuvent s’attendre les carnavaliers.

Chantal Monfette est présidente du Carnaval de St-Isidore, en Alberta. Crédit : Chantal Monfette

C’est un peu le même format qu’on a depuis quelques années. Juste le fait qu’on revienne, ce sera le côté spécial du carnaval cette année. On a toujours les mets francophones, la musique francophone, les danseurs, la gigue. On a aussi les ducs et duchesses qui reviendront.

C’est un festival pour promouvoir la culture francophone. Pour pouvoir vivre, chanter et danser en français. On a beaucoup d’artistes locaux et du Canada qui viennent. C’est une rencontre familiale aussi. Ça donne lieu à des retrouvailles. C’est une édition importante et surtout, de revenir après deux ans d’absence à cause de la COVID, c’est important.

Il y a les sculptures de neige aussi. C’est un gros élément du carnaval. Ça suit le thème de l’évènement et, cette année, le thème est Le Grand Duc et le Festival des sorciers. On a des professionnels qui viennent faire des sculptures. On met aussi des blocs de neige pour les gens qui voudraient en faire pendant le carnaval. Il y a des compétitions avec un prix amateur et un prix professionnel.

L’évènement a pris de l’ampleur depuis les débuts. On a habituellement environ 600 à 1000 participants pendant la fin de semaine. La semaine, on accueille les élèves des écoles francophones et d’immersion de la région. Ça fait environ 200 élèves par jour pendant trois jours. On leur montre c’est quoi vivre en français pendant une journée.

Les élèves vont faire une promenade en traineau tiré par des chevaux. Ils vont manger de la tire sur la neige, jouer à différents jeux. Il y a aussi le rallye; c’est tout en français. Les écoles francophones viennent une journée et les écoles d’immersion une autre journée; le niveau de français pour les évènements n’est pas le même pour les deux groupes.

C’était l’idée de réunir les francophones et de ne pas perdre notre identité. C’était la continuité et tout ça, de promouvoir la culture et de la garder. On tient assez fort au fait français.

Oui, les premières années, il y avait des échanges. Des gens d’ici y allaient et des gens de Québec venaient ici. On avait un bonhomme carnaval au début. Il était différent de celui de Québec. À un moment donné, on a décidé de changer notre mascotte. Maintenant, c’est le Grand Duc. Il se promène pendant le carnaval.

Avant, on avait un roi et une reine du carnaval. Cette année, ce sera une seule personne, un homme ou une femme. On va choisir lors la journée d’ouverture, le vendredi soir. Les gens peuvent donner leur nom pour participer. Ils vendent des billets. Ils vont avoir leur nom dans le chapeau. Celui qui a le plus de noms pigés devient roi ou reine. Le dimanche, on finit avec la messe et un brunch communautaire.

Moi, j’ai vécu toute ma vie ici. Les premiers habitants sont venus du Québec, du Saguenay. C’était dans le bois. Ils ont défriché. À l’époque, c’était très isolé. C’est sûr qu’il y a des anglophones qui sont venus vivre dans la communauté, puis c’est du monde qui apprécie qu’est-ce qu’il y a là. C’est une petite communauté. À peu près 400 à 600 personnes dans les environs. C’est un hameau, donc une communauté rurale. On y tient assez fort à la francophonie.

Les propos ont été réorganisés pour des raisons de cohérence et de longueur.

Les sculptures de neige sont une composante importante du Carnaval de St-Isidore. Crédit : Wikimedia Commons, Share Alike 3.0, 2009

La tire d’érable sur la neige est une des activités du Carnaval de St-Isidore. Crédit : Centre culturel de St-Isidore, Alberta.

Francopresse – Marc Poirier

C’était une colère qui grondait au sein des francophones de l’Ontario depuis quatre ans. Depuis que le gouvernement provincial avait décrété que l’enseignement en français serait contraire à la loi.

Mais revenons un peu en arrière…

Fin 19e siècle : la population franco-ontarienne explose : elle passe de 14 000 personnes en 1842 à plus de 100 000 en 1881. En 1900, les francophones forment 10% de la population provinciale et constituent même la majorité dans plusieurs régions de l’Est et du Nord.

Ce flux migratoire francophone affole une partie des anglophones de l’Ontario, dont les loges orangistes et des membres du clergé catholique irlandais.

Quand on a peur, on prend parfois des décisions radicales. C’est ce que fait le premier ministre James Whitney, en juin 1912.

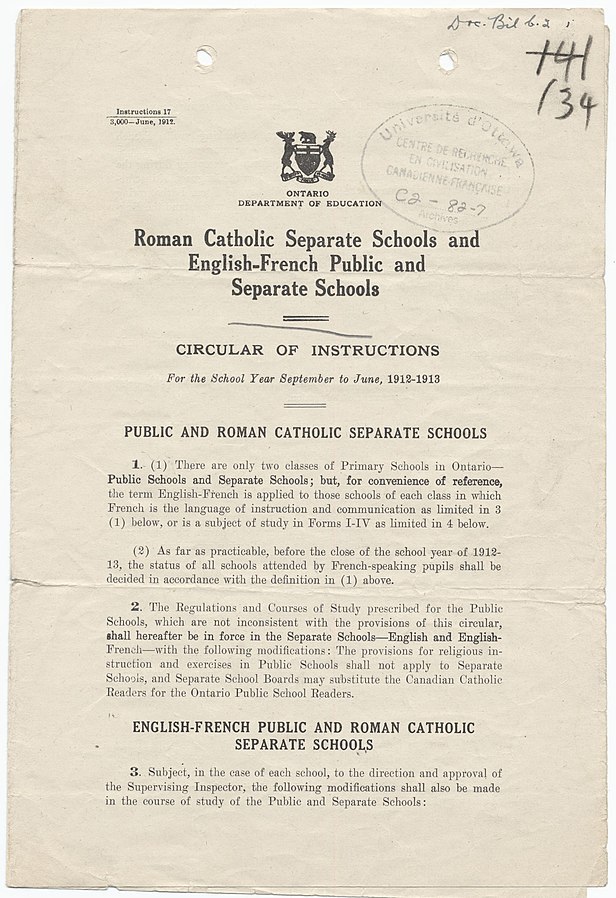

Sous prétexte d’assurer une meilleure qualité de l’éducation, le gouvernement ontarien adopte le tristement célèbre Règlement 17, qui interdit l’enseignement en français dans les écoles, sauf à raison d’une heure par jour en 1re et en 2e année seulement.

Première page Règlement 17. Crédit : Wikimedia Commons

Bref, on sonne le glas des écoles francophones ou bilingues en Ontario. On vise carrément l’assimilation… pour le soi-disant bien commun.

À l’époque, tout comme aujourd’hui, l’Ontario a deux grands réseaux scolaires : public (non confessionnel) et catholique (aussi appelé «séparé»). La Constitution de 1867 protégeait les écoles catholiques de l’Ontario, mais l’éducation en langue française dans la province n’était pas un droit reconnu. Le gouvernement ontarien avait donc le champ libre pour ses actions.

D’abord, le Conseil des écoles séparées d’Ottawa refuse de mettre en œuvre le Règlement 17 et demande à son corps enseignant de continuer à faire ses classes en français. Cette «désobéissance civile» perdure pendant toute l’année scolaire 1912-1913.

Le gouvernement coupe alors les vivres au Conseil, mais celui-ci réussit à maintenir les écoles ouvertes, notamment en économisant sur l’entretien des bâtiments.

Le gouvernement revient à la charge en avril 1915 et dissout le Conseil des écoles séparées d’Ottawa pour le remplacer par un organe de trois membres qu’on appellera par dérision la «Petite Commission».

C’était sans compter l’arrivée en scène des sœurs Diane et Béatrice Desloges.

Ancienne école Guigues, avril 2020. Crédit : Jean-Paul Gringault, Wikimedia, Creative Commons, Share Alike 4.0 international

En septembre 1915, ces deux enseignantes sont embauchées pour faire la classe à l’école Guigues, en plein cœur d’Ottawa. Pas question pour les sœurs Desloges d’enseigner en anglais. Elles défient ouvertement le Règlement 17 et les directives de la Petite Commission, qui menace de révoquer leur brevet d’enseignement.

Début octobre, la Petite Commission leur interdit l’accès à l’école et embauche des enseignantes anglophones pour les remplacer. Mais celles-ci se retrouvent devant des classes vides, les parents boycottant désormais l’école.

Pendant ce temps, les sœurs Desloges, déterminées, aménagent des classes dans divers lieux de la ville, comme dans des espaces commerciaux vides ou un sous-sol d’église.

En janvier 1916, les parents n’en peuvent plus des conditions dans lesquelles leurs enfants sont contraints d’apprendre. La situation se corse.

Le 7 au matin, quelques policiers d’Ottawa escortent un représentant du gouvernement ayant pour tâche d’empêcher les sœurs Desloges d’entrer. Dans son édition de ce jour-là, le journal Le Droit relate les événements :

«Jusque vers l’heure de la classe, tout fut calme, mais vers les 8.30 heures, une grande foule de femmes, d’hommes et d’enfants accompagnant les Demoiselles Desloges sont arrivés à l’école Guigues pour (les faire) entrer. Comme bien on pense, la porte était fermée à clef, mais il fallut l’ouvrir pour laisser entrer une autre institutrice et une dizaine d’hommes ont profité de cette occasion pour entrer.»

Manifestation d’élèves contre le Règlement 17 devant l’école Brébeuf, Ottawa, hiver 1916. Crédit : Centre de recherche sur les francophonies canadiennes

Les trois policiers sont évidemment débordés et demandent des renforts. Plus de 25 autres policiers se présentent peu après devant l’école, matraque à la main. C’est alors qu’a lieu la fameuse confrontation entre les mères et les policiers qu’on appellera la «Guerre des épingles».

Lors de la mêlée, on lance de la glace aux policiers, l’un d’eux est mordu et un autre aura un œil au beurre noir.

Les forces de l’ordre ne font pas le poids devant ces femmes bien décidées à protéger l’école et l’éducation en français. Les policiers sortent en courant après avoir reçu des coups de rouleaux à pâte et d’épingles à chapeau.

Des élèves d’Ottawa manifestent contre le Règlement 17. Février 1916. Crédit : Wikimedia Commons. Domaine public

Entretemps, profitant du chaos, les sœurs Desloges s’infiltrent dans l’école par une fenêtre.

Les mères maintiendront la garde pendant le reste de l’année scolaire. Des manifestations ont lieu contre le Règlement 17 à Ottawa et un peu partout dans la province, empêchant le gouvernement de mettre complètement en œuvre sa mesure.

Après la crise, les écoles francophones évoluent en marge du système scolaire officiel.

En 1925, le gouvernement provincial forme une commission d’enquête pour trouver une solution à la crise. À la suite du dépôt du rapport de cette commission, en 1927, le Règlement 17 est abandonné. Il ne sera officiellement rayé des statuts de la Province qu’en 1944.

Le seul francophone de l’extérieur du Québec de l’équipe canadienne, Jean-Paul Parisé, s’est fait expulsé du huitième match. Crédit : Frank Lennon, Bibliothèque et Archives Canada

À lire aussi :

À lire aussi :

Tableau indicateur lors du but gagnant du huitième match de la Série. Crédit : Frank Lennon, Bibliothèque et Archives Canada

Le «but du siècle» marqué par Paul Henderson à 34 secondes de la fin du 8e et décisif match de la Série. Crédit : Frank Lennon, Bibliothèque et Archives Canada.

Francopresse – Marc Poirier

Depuis 67 ans, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, mieux connu sous l’acronyme NORAD, est sur la piste du père Noël afin de nourrir le rêve et l’imaginaire des enfants.

Cette année encore, le NORAD affecte plusieurs membres de ses effectifs canadiens et américains à cette mission toute spéciale. L’opération s’est mise en branle le 1er décembre et culminera à la veille de Noël.

Le capitaine Maxime Cliche, officier des affaires publiques pour la région canadienne du NORAD. Crédit : Région canadienne du NORAD

Le capitaine Maxime Cliche, officier des affaires publiques pour la région canadienne du NORAD et responsable des relations avec les médias, livre à Francopresse les dessous de cette opération baptisée «Sur la piste du père Noël».

Ça a commencé en 1955. À l’époque, la chaîne de grands magasins Sears a fait paraître une annonce avec un numéro de téléphone pour appeler le père Noël. Dans l’annonce publiée dans un journal local, il y avait une erreur. On a inversé les deux derniers chiffres. Ce numéro était celui du Centre des opérations du NORAD [à l’époque, il s’agissait du CONAD, centre créé en 1958].

Le colonel Harry Shoup est celui qui est à l’origine de l’opération «Sur la piste du père Noël» du NORAD, à la suite d’un faux numéro publié dans une publicité. Crédit : Archives NORAD

Un enfant a appelé ce numéro et le colonel Harry Shoup a répondu. L’enfant lui a demandé des informations sur le père Noël. Le colonel a joué le jeu et lui a dit : «Je suis le père Noël!»

Le problème, c’est que le colonel a eu plusieurs autres appels d’enfants [qui avaient vu cette publicité] par la suite. Le colonel, ce soir-là, a demandé à un des officiers présents de répondre et de se faire passer pour le père Noël. On ne savait pas trop pourquoi les enfants appelaient le Centre des opérations.

En 1955, le journal de Colorado Springs, aux États-Unis, a fait une erreur dans le numéro de téléphone d’une publicité qui s’est avérée être une ligne ultrasecrète du centre des opérations de CONAD, l’ancêtre du NORAD. Crédit : NORAD Public Affairs, Bob Jones

Après coup, l’équipe du NORAD a pensé que c’était une très bonne idée. C’est là qu’est née la mission NORAD – Sur la piste du père Noël.

C’est sûr que ça s’est développé au cours des années. Maintenant, on fait nos vidéos à saveur canadienne qui seront mises en ligne à compter de la mi-décembre et, le 24 au soir, on peut suivre le père Noël dans sa course à travers le monde. On a une ligne pour les enfants : 1-877-446-6723. Lorsqu’ils appellent à ce numéro-là, ils parlent à des bénévoles du NORAD qui peuvent répondre aux questions des enfants, leur dire où le père Noël est rendu, dans combien de temps il va être chez eux. Les bénévoles regardent la carte et peuvent donner une estimation à l’enfant.

Plus de 1500 bénévoles répondent chaque année aux courriels et aux 140 000 appels d’enfants. Crédit : Région canadienne du NORAD

Il y a deux ans, on avait 1500 bénévoles qui répondaient aux courriels et au téléphone. Pendant la journée, on leur fournit des mises à jour pour leur dire où est le père Noël afin qu’on donne la même information, peu importe le bénévole.

Le centre d’appels est aux États-Unis. Ils ont plus de personnel et c’est beaucoup plus simple d’avoir un seul centre d’appels. Mais il y a des gens qui parlent français là-bas ; on a plusieurs de nos membres canadiens du NORAD qui sont là-bas.

Bien, en fait, c’est très très surprenant. Des fois, on reçoit des demandes de médias européens qui veulent savoir ce qu’est la piste du père Noël.

Parfois, on est déployés en opération dans d’autres pays, par exemple en Allemagne, et lorsqu’on dit qu’on travaille pour le NORAD, on nous dit : «NORAD, la piste du père Noël?»

Ça commence à 4 h le matin du 24 décembre et généralement, ça se termine tard en fin de soirée, quand le père Noël a fait le tour du monde.

C’est pour ça que nous, le 24 décembre, si on parle de la région canadienne du NORAD, à la 22e Escadre à North Bay (Ontario), on a des gens qui travaillent sur des radars. Donc, une fois que le père Noël entre dans l’espace aérien canadien, on le détecte, puis il y a des CF-18 qui décollent de Cold Lake en Alberta – on peut les voir sur des vidéos – qui vont escorter le père Noël pour s’assurer que tout est bien.

Par exemple, si le père Noël échappe un cadeau de son traineau, les CF-18 peuvent le détecter. On informe le père Noël et il peut aller le chercher. C’est notre mission, cette soirée-là.

Tout à fait. Les conditions météorologiques, mais il ne faut pas oublier que, bien qu’on soit le 24 décembre, le père Noël n’est pas tout seul dans le ciel. Donc nous, avec la 22e Escadre, avec les radars, on est capables de voir tout le trafic aérien canadien. C’est d’ailleurs quelque chose qu’on fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Donc, on est capables de dire au père Noël : «Oh, attention, il y a beaucoup d’avions dans ce coin-ci, peut-être mieux de prendre une autre route.» Donc, avec notre aide, le père Noël est capable de circuler à travers le Canada d’une façon sécuritaire.

Le centre opérationnel de la 22e Escadre à North Bay, en Ontario, surveille de près l’espace aérien afin d’assurer la sécurité du père Noël. Crédit : Caporal Rob Ouellette, Région canadienne du NORAD

Mais avec la technologie de Noël, c’est lui qui fait la majorité du travail. Son traineau est propulsé avec la magie de Noël. On est capable d’aller aussi vite que lui, mais, technologiquement, on n’est pas rendu aussi performant que lui. Mais on en est à notre 67e édition. C’est une machine qui est bien huilée.

Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de cohérence.

Francopresse – Marc Poirier

Pour bien comprendre les origines de cette fête de la fin octobre, il faut regarder très loin dans le rétroviseur. Des milliers d’années en arrière.

Dans le nord de l’Irlande, chaque 1er novembre, le soleil levant éclaire l’entrée du mont des Otages, placée dans un angle précis pour accueillir la lumière de l’astre du matin.

Le 1er novembre avait une signification particulière pour cette tombe située sur la colline de Tara, en Irlande. Crédit – Creative Commons, August Schwerdfeger.

Le mont (ou monticule) des Otages (Mound of the Hostages en anglais, Duma na nGiall, en gaélique irlandais) était une tombe en forme de dôme munie de plusieurs chambres où, selon des experts, plus de 300 personnes seraient enterrées, souvent avec des bijoux.

On estime qu’elle a été construite entre 4000 et 3000 avant J.-C., sur le site sacré de Tara, associé aux anciens rois irlandais et aux rites religieux préhistoriques. Les spécialistes ont calculé que les plus récents enterrements datent de 1500 avant J.-C.

Les Celtes, qui arrivent d’Europe continentale, s’installent en Irlande environ 1000 ans plus tard, dans les années 500 avant J.-C. Ils vont à leur tour associer le début de novembre aux morts par une de leur fête, le Samhain.

Pour les Celtes, l’arrivée de novembre marquait le début de l’hiver et de la saison sombre. C’était un temps associé aux morts. Le nom Samhain signifie pour certains «fin de l’été» et pour d’autres, «réunion, rassemblement». Plus qu’un passage annuel du temps, il s’agit d’une fête de transition entre le monde physique et le monde spirituel.

Célébration néopaïenne en Irlande marquant le Samhain, ancienne fête celte à l’origine de l’Halloween. Crédit : Wikimedia Commons

La croyance de l’époque voulait en effet qu’à ce moment de l’année, les morts puissent revenir du côté du réel, ou encore que ceux qui étaient décédés au cours de l’année, mais qui n’étaient pas encore passés du côté des ténèbres puissent faire leur passage à cet instant, non sans avoir eu des contacts avec les vivants. C’est ce qu’au Mexique ils appellent el día des los muertos.

Le point culminant du «festival» Samhain arrivait le 1er novembre, selon notre calendrier moderne. Ce jour-là, des gens se déguisaient pour éviter que leurs proches décédés les reconnaissent et les emmènent avec eux. Pas mal futés ces Celtes!

À lire aussi :

• La célébration d’Halloween bat son plein à Calgary !

• L’automne, cette saison qui n’est pas qu’une feuille morte

Pendant ces jours de fête, de grands feux sacrés étaient allumés sous l’autorité des druides, sur la colline de Ward, non loin du mont des Otages construit par les peuples préhistoriques en Irlande. Cela marque donc une évolution des rites. Une autre transformation s’annonce cependant.

La religion chrétienne se répand en Irlande autour du Ve siècle. Comme ailleurs, ceux qui veulent convertir les païens se confrontent aux croyances de ceux-ci. À l’instar de ce qu’elle a fait pour d’autres fêtes païennes, l’Église réussira à abolir le Samhain en lui substituant une de ses propres fêtes : la Toussaint.

La Toussaint était célébrée depuis le IVe siècle et honorait alors tous les martyrs. La fête avait lieu le dimanche qui suivait la Pentecôte, au printemps.

Vers l’an 610, le pape Boniface IV fixe la Toussaint au 13 mai; on célèbre alors tous les saints, connus ou pas. Puis, en 835, le pape Grégoire III la déplace au 1er novembre afin, selon certains, de précisément supplanter le Samhain.

Au tournant du premier millénaire, une autre fête fait son apparition dans l’Église catholique, soit la fête des Morts, ou encore des âmes, qui sera célébrée le 2 novembre, c’est-à-dire le lendemain de la Toussaint. Cette fête a pour but de prier pour les âmes qui souffrent au purgatoire, afin qu’elles accèdent au paradis.

Le 1er novembre est la fête catholique de la Toussaint, que l’Église a associée à la fête païenne de Samhain afin de faire disparaître les rites non chrétiens chez les Celtes. Crédit : Creative Commons

En Irlande, tous ces rituels celtiques, fête des saints, des morts, des âmes prisonnières entre l’enfer et le paradis, vont s’entremêler. Chez les catholiques croyants, la Toussaint et la fête des Morts vont l’emporter, mais certaines coutumes païennes vont survivre, comme le fait de se déguiser le 31 octobre.

Au XIXe siècle, les Irlandais fuient en masse la famine dans leur pays et porteront avec eux leur tradition de l’Halloween en immigrant en Amérique du Nord.

Selon l’Encyclopédie canadienne, «le premier cas connu de déguisement pour la fête d’Halloween en Amérique du Nord est observé en 1898 à Vancouver». Mais l’agence Reuters avance plutôt que l’Halloween a fait son apparition aux États-Unis en 1840. Comme quoi les «faits» historiques peuvent parfois varier énormément, selon qui les présente ou les interprète.

Et la citrouille? En Irlande, on avait coutume de sculpter des visages démoniaques sur des légumes, comme des navets, des betteraves ou même des pommes de terre. On évidait ceux-ci pour y installer une bougie et en faire une lampe.

Les premiers «Jack-O’Lantern» était fabriqués avec des navets. Les Irlandais immigrés en Amérique du Nord lui ont substitué la citrouille. Crédit : Creative Commons

Cette pratique trouve son origine dans une légende irlandaise. Stingy Jack était un personnage méchant qui buvait à l’excès, allant de pub en pub. Le Diable décide de venir le chercher pour l’emmener en enfer. Mais Jack réussit à le déjouer et échappe à son sort. Il est cependant condamné à errer en s’éclairant d’une lanterne faite d’un navet dans lequel brille une bougie.

En Amérique du Nord, le navet est remplacé par une citrouille et la lanterne ainsi créée sera appelée «Jack O’Lantern».

La citrouille comme telle deviendra un symbole de l’Halloween, et la tradition gagnera tellement en popularité qu’elle sera exportée en Europe. Un vrai échange culturel!

D’où vient le mot Halloween?

En vieil anglais, «hallow» veut dire saint. La Toussaint se nommait «All Hallows’ Day», ou le jour de tous les saints. Le 31 octobre devient alors «All Hallow’s Eve» la veille de la Toussaint, une journée de prière et de jeûne en préparation de la grande fête du lendemain.

Le nom «All Hallows’ Eve» évoluera au fil du temps pour devenir «Halloween» et les pratiques chrétiennes seront délaissées au profit de rites païens qui ont survécu.

Un succès commercial

Selon Hellosafe, les Canadiens dépenseront cette année 1,64 milliard $ pour célébrer l’Halloween, soit près de 88 $ par personne.

Près de 500 millions de friandises seront vendues au pays. L’étude ne dit cependant pas combien de caries apparaîtront en novembre!

Sur les 352 pages que contient le budget fédéral 2022-2023 présenté jeudi 7 avril, le mot «francophonie» n’apparait aucune fois. Le résultat sera le même en cherchant «francophone» et «langue française». «Langues officielles» a une performance un peu plus notable avec une mention et un budget d’un peu plus de 400 millions $.

Marc Poirier — Francopresse

Le budget fédéral 2022 octroie 408,3 millions $ pour la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les langues officielles. Ce montant «inclut des bonifications vouées à répondre aux défis des communautés de langue officielle en situation minoritaire», peut-on lire dans le document. Mais celui-ci ne précise pas la nature de ces «bonifications».

Un secteur qui fait couler beaucoup d’encre depuis l’an dernier dans la francophonie canadienne est l’enseignement postsecondaire. Dans le budget fédéral 2021, le fédéral annonçait un investissement de 121,3 millions $ sur trois ans pour les établissements postsecondaires en situation minoritaire. Le budget 2022 de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, ne précise pas cependant à combien s’élèvera cette aide pour l’année 2022-2023.

D’autres fonds sont cependant prévus pour l’enseignement postsecondaire dans son ensemble. Ainsi, les bourses d’études canadiennes seront doublées jusqu’en juillet 2023. Ce qui peut se traduire par une aide non remboursable de jusqu’à 6 000 $ par année pour les étudiants à temps plein.

De plus, l’intérêt sur les prêts étudiants sera annulé jusqu’en mars 2023. Lors de la dernière campagne électorale, les libéraux s’étaient engagés à «éliminer définitivement» ces intérêts.

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a déclaré, par voie de communiqué, que le budget 2023 devra être déterminant pour les francophones.

«Les consultations pour le prochain Plan d’action pour les langues officielles s’amorcent dans les mois qui viennent, et ce plan sera capital pour nos communautés. Au sortir de la pandémie, dans une situation de pénurie de main-d’œuvre sans précédent, il faudra que le budget 2023 prévoie véritablement un plan de relance pour la francophone», a déclaré la présidente de la FCFA, Liane Roy, par voie de communiqué.

La Société nationale de l’Acadie (SNA) réagit par communiqué à son tour «avec une certaine inquiétude que l’Acadie (et la francophonie en général) [ne soit] expressément mentionnée nulle part dans les mesures annoncées».

Le secteur des arts et de la culture a reçu un bon coup de pouce d’Ottawa en 2021 afin de faire face à la pandémie. Le budget de l’an dernier prévoyait 300 millions $ sur deux ans pour appuyer la relance de l’industrie, ainsi que le patrimoine et le sport.

Une portion de 250 millions $ est confirmée dans le budget pour l’année 2022-2023.

Lors de sa Mise à jour économique en décembre dernier, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, avait annoncé 60 millions $ en soutien direct aux travailleurs du secteur des arts de la scène. Le budget confirme que ces montants seront versés l’été prochain.

À lire aussi :

Par ailleurs, Ottawa consacrera 12,1 millions $ sur deux ans directement au Centre National des Arts (CNA) pour soutenir la création, la coproduction, la promotion et la tournée de productions avec des troupes d’art d’interprétation canadiennes commerciales et à but non lucratif.

Un autre montant de 50 millions $, uniquement pour l’année en cours, sera accordé au ministère du Patrimoine canadien, au Conseil des Arts du Canada et à Téléfilm Canada afin «d’indemniser les organismes canadiens des arts, de la culture et du patrimoine pour les pertes de recettes attribuables aux restrictions de santé publique est aux limites de capacité», peut-on lire dans les documents du budget.

L’immigration est en nette progression au pays. En 2021, le Canada a accueilli plus de 405 000 nouveaux résidents permanents, du jamais vu. En raison de la forte demande en main-d’œuvre, le gouvernement fédéral a fixé son objectif à 451 000 résidents permanents d’ici à 2024.

Le Canada s’est également engagé à réinstaller un total de 40 000 réfugiés afghans au cours des prochaines années — dont 10 000 sont déjà au pays — et de faciliter l’accueil de réfugiés ukrainiens.

Afin de soutenir le traitement des demandes et la réinstallation de ces nouveaux arrivants, Ottawa prévoit injecter 2,1 milliards $ sur cinq ans.

Le budget fédéral prévoit un total de 85 millions $ sur quatre ans afin de mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme, ainsi qu’un plan d’action de lutte contre la haine. Les fonds serviront à appuyer des projets communautaires pour faciliter l’accès aux personnes racisées et aux minorités religieuses à l’économie canadienne. L’argent ira également à la sensibilisation aux questions liées au racisme et à la haine.

Un montant de 50 millions $ sera par ailleurs consacré l’appui aux communautés noires du Canada afin d’améliorer leur inclusion dans le marché du travail. Un Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs sera établi à un cout de 200 millions $, alors que le Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires sera mis sur pied grâce à un financement pouvant atteindre 265 millions $ sur quatre ans.

Les points saillants. Crédit : Montage Francopresse

Il y a cent ans, le célèbre Bluenose remportait la deuxième édition de l’International Fishermen’s Race, course opposant la meilleure goélette de pêche de la Nouvelle-Écosse à celle du Massachusetts. Le Bluenose a eu le dessus sur le Elsie, devançant sa rivale américaine au fil d’arrivée par six kilomètres. Une légende était née.

Francopresse – Marc Poirier

Pour la Nouvelle-Écosse, c’était une douce revanche, car l’année précédente une goélette américaine avait remporté le trophée de cette course à deux.

Le Bluenose a été construit au chantier naval Smith & Rhuland à Lunenburg, à l’ouest d’Halifax, au cout de 35 000 $ en dollars de l’époque – environ 515 000 $ aujourd’hui.

Il a été conçu par l’architecte naval haligonien William James Roué (1879-1970), un autodidacte dont c’était le premier projet de goélette de pêche. Pour un premier essai, c’était plutôt réussi!

Le navire était entièrement fait de chêne, de pin, de bouleau et d’épinette de la Nouvelle-Écosse, à l’exception des mâts qui provenaient de grands pins de l’Oregon.

Les doris mesuraient environ 16 pieds de long et pouvaient accueillir deux hommes chacun. La pêche en doris était si dangereuse, surtout par temps froid et rude, qu’elle a été interdite en 1930. Cette photo a été prise quelque part dans le nord de l’océan Pacifique entre 1902 et 1916. Crédit : Domaine public

Après son lancement à la fin mars 1921, le Bluenose a entrepris sa première saison de pêche sur les Grands Bancs, au large de l’ile de Terre-Neuve et du Cap-Breton. Même si plusieurs navires de ce type étaient toujours utilisés pour la pêche à l’époque, «c’était presque la fin de l’ère des goélettes sur les Grands Bancs», souligne Emily Sollows, chargée de communication et assistante des opérations à Bluenose II et au comité Bluenose 100.

C’était une pêche rude et périlleuse : «On ne pêchait pas du pont du navire, explique Emily Sollows. On envoyait les pêcheurs sur de petites embarcations, des dories. C’était assez dangereux ; les pêcheurs devaient débarquer du navire sur ces petits bateaux, aller chercher le poisson et le ramener à bord.»

Il existait depuis longtemps une compétition de grands voiliers : la Coupe de l’America (America’s Cup), qui se déroulait dans le havre de New York.

En Nouvelle-Écosse et en Nouvelle-Angleterre, on s’en moquait un peu, car il s’agissait de navires tellement fragiles et instables qu’on devait annuler la course si les vents étaient un peu trop forts.

Des Néoécossais ont alors décidé, en 1920, de créer l’International Fishermen’s Race afin d’opposer les meilleurs navires de Lunenburg et de Gloucester, au Massachusetts. Les goélettes participantes devaient avoir connu une saison de pêche au préalable.

Le Bluenose II perpétue la mémoire et la légende de la goélette originale. Comme son prédécesseur, il est ambassadeur de la Nouvelle-Écosse Crédit : Courtoisie Communications Nova Scotia

Des courses éliminatoires avaient d’abord lieu aux deux endroits afin de désigner les navires qui allaient s’affronter. Le parcours était d’entre 35 à 40 milles marins (65 à 75 kilomètres).

C’est un navire américain, l’Esperanto, qui rafle le trophée la première année. Mais cette victoire sera de courte durée puisque le Bluenose allait remporter la course de 1921 et n’allait perdre aucune des autres éditions de cette compétition, soit en 1922, 1923, 1931 et 1938.

L’édition de 1922 sera controversée alors que, contestant sa défaite face au Columbia à la deuxième course, le capitaine Angus Walters, qui était passé du mauvais côté d’une bouée, a refusé de mener la troisième et décisive course.

Dans les années 1930, la renommée du Bluenose dépasse largement les frontières de la Nouvelle-Écosse.

En 1933, le navire devient un ambassadeur et entreprend une tournée de l’Est canadien, remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu’au Grands Lacs et se rend jusqu’à Chicago pour représenter le Canada à l’Exposition universelle. Le navire en profite pour participer à la course Mackinac, dont le prix était un fromage de 135 kilogrammes.

Deux ans plus tard, en 1935, le Bluenose représente à nouveau le Canada, cette fois-ci en Angleterre à l’occasion du 25e anniversaire du couronnement de George V.

Après la dernière International Fishermen’s Race de 1938, le Bluenose est un vieux navire mal entretenu. Alors qu’il doit être mis à l’encan en 1939, le capitaine Walters, qui vient de se retirer de la pêche, l’achète pour la somme de 7 000 $ – qui provient de sa victoire de l’année précédente.

À lire aussi :

Mais l’entretien de la goélette est trop onéreux et il finit par la vendre en 1942 à la West Indian Trading Company. Le Bluenose entreprend une nouvelle carrière comme navire de transport dans les Caraïbes ; il n’a plus de voiles ni de mâts, mais est muni de moteurs.

Son nouveau rôle pouvait parfois occasionner autant de dangers que la pêche en haute mer. Alors qu’il était près des côtes de Cuba, chargé de dynamite et de carburant pour avion, le Bluenose a frisé la catastrophe.

Un sous-marin allemand a repéré la goélette. Une seule torpille l’aurait fait voler en éclat. Mais, miracle : «Le sous-marin s’est approché du navire», raconte Monica Graham, autrice du livre Bluenose.

«Le capitaine a demandé : “Êtes-vous le Bluenose?” On lui dit oui. Et il répond : “Si ce n’était que j’aime le Bluenose, je vous aurais abattu. Mais ne revenez plus.”»

La célèbre goélette n’a pas survécu longtemps à cette rencontre ; quelques années plus tard, le 28 janvier 1946, avec une cargaison de bananes, le Bluenose frappe un récif près de l’Île-à-Vache, dans le sud-ouest d’Haïti, et sombre.

C’était la fin du Bluenose, mais pas celle de la légende. Au début des années 1960, le même chantier naval de Lunenberg qui avait bâti l’orignal construit une réplique : le Bluenose II.

Il a été financé par la brasserie Oland d’Halifax comme outil promotionnel pour l’une de leurs bières, la Schooner, mais aussi comme attraction touristique.

Le Bluenose II devient, encore plus que son prédécesseur, l’ambassadeur par excellence de la Nouvelle-Écosse, visitant de multiples ports et accueillant des milliers d’apprentis marins. En 2012, on le démantèle complètement pour rebâtir un nouveau Bluenose II avec certains matériaux de la première réplique.

En 1929, Postes Canada orne l’un de ses timbres du Bluenose, déjà devenu légendaire. Crédit : Domaine public

Les timbres par les designers haligoniens Dennis Page et Oliver Hill présentent des illustrations de Michael Little inspirées de peintures de William E. deGarthe (1907-1983), un artiste de la côte Est. Les deux nouveaux motifs montrent le Bluenose en expédition de pêche et lors de sa première course en 1921. Crédit : Courtoisie Postes Canada

Après toutes ces années, sa popularité ne se dément pas, tout comme la légende du premier Bluenose. «On s’est beaucoup demandés cette année – célèbrerait-on le centenaire du Bluenose si le Bluenose II n’avait pas été construit? Probablement pas», souligne Emily Sollows.

À l’occasion du centenaire, la Monnaie royale canadienne et Postes Canada ont à nouveau immortalisé la goélette.

En 1937, la pièce canadienne de 10 cents arborait pour la première fois la goélette, mais sans l’identifier. Curieusement, ce n’est qu’en 2002 que la Monnaie royale confirmera qu’il s’agissait bel et bien du Bluenose.

Ce nouveau motif de l’artiste maritime néoécossais Yves Bérubé a été créé pour célébrer le 100e anniversaire du Bluenose. Crédit : Courtoisie Monnaie royale canadienne

Postes Canada a pour sa part émis deux nouveaux timbres : l’un présentant le Bluenose en expédition de pêche et l’autre lors de sa première course, en 1921. La goélette a fait une première apparition sur un timbre canadien en 1929, puis en 1982, 1988 et 1998.

Cent ans plus tard, pourquoi cette histoire fascine-t-elle encore? «C’est une histoire formidable. L’Homme contre les éléments», soutient Alan Creaser, président de l’organisme Bluenose 100.

Il ajoute : «C’est une histoire du Canada contre les États-Unis ; c’est une histoire de pêcheurs qui avaient la vie dure, mais qui ont vécu la gloire en menant des courses avec ces goélettes. Cette histoire du Bluenose rejoint les Canadiens jusqu’à ce jour. Et d’avoir le Bluenose II comme ambassadeur, cela garde la légende vivante.»

«C’est une histoire du Canada contre les États-Unis ; c’est une histoire de pêcheurs qui avaient la vie dure, mais qui ont vécu la gloire en menant des courses avec ces goélettes. Cette histoire du Bluenose rejoint les Canadiens jusqu’à ce jour. Et d’avoir le Bluenose II comme ambassadeur, cela garde la légende vivante.» Alan Creaser

Texte paru le 23 novembre 2021 sur le réseau Francopresse

Le budget fédéral présenté lundi comporte plusieurs éléments touchant la francophonie canadienne, que ce soit au niveau de la culture, de l’éducation postsecondaire, des garderies ou de l’immigration. La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, revient sur la portée de ces mesures dans les secteurs touchant la francophonie.

Mélanie Joly : Oui, ce sont tous de nouveaux fonds. On a environ 400 millions $ en nouveaux fonds [en appui aux langues officielles] qui sont accordés, surtout à trois priorités.

La première est tout ce qu’il y a en lien avec le postsecondaire en situation minoritaire au pays. La deuxième est l’immersion en français langue seconde et la troisième, c’est l’appui en infrastructures pour les projets de construction ou de rénovation des espaces communautaires et éducatifs.

Aussi — c’est plus pour le gouvernement — il y a un peu d’argent pour soutenir la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO) [8,7 millions $ sur deux ans, NDLR]. Donc tout ça, c’est environ 400 millions $ de nouveaux fonds, et c’est à peu près ce qu’il y a eu en nouveaux fonds dans le dernier Plan d’action pour les langues officielles, dans lequel 500 millions $ ont été injectés.

Ça vient soutenir les priorités présentées dans le document de réforme [de la LLO]. Ça démontre le sérieux du gouvernement.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, revient sur la portée de ces mesures dans les secteurs touchant la francophonie. Crédit: Archives Francopresse.

À lire aussi : Une certaine place pour les francophones dans le budget fédéral 2021

Mélanie Joly : C’est sûr qu’on est préoccupés de ce qui se passe au Campus Saint-Jean et à l’Université Laurentienne. On va toujours vouloir soutenir nos institutions postsecondaires «par et pour les francophones» ou bilingues. Donc l’argent qu’on a dans le budget, ça nous donne plus de ressources pour trouver des solutions.

Mais aussi, ça vient soutenir ce qu’on a dit dans le livre blanc [le document de réforme de la LLO], soit que le gouvernement fédéral a une obligation, un rôle à jouer, une responsabilité à prendre pour soutenir deux choses : premièrement, le continuum en éducation, de la petite enfance au postsecondaire ; puis les institutions clés à la vitalité des communautés linguistiques.

Lorsqu’une institution clé est à risque, à ce moment-là, le gouvernement doit agir. C’est un nouveau concept qu’on a développé et qu’on a inscrit dans le Plan d’action pour les langues officielles, et c’était en lien avec ce que les tribunaux avaient dit dans l’affaire de l’Hôpital Montfort.

Ça peut s’appliquer pour une institution postsecondaire, ça peut s’appliquer pour un hôpital, pour un centre communautaire clé.

J’ai eu l’occasion d’avoir une conversation mardi avec la ministre Mulroney [ministère des Affaires francophones] et le ministre Romano [ministère des Collèges et Universités] et je leur ai dit que pour moi, c’était important d’avoir une solution pour le postsecondaire en français dans le Nord de l’Ontario, puis que le gouvernement fédéral était certainement à la table pour faire en sorte que ce soit le cas.

La ministre Mulroney et moi, nous nous sommes entendues par le passé sur l’Université de l’Ontario français (UOF) ; on est capable de trouver une solution ensemble pour résoudre la crise qui a lieu actuellement à Sudbury.

Oui, oui, c’est évident! Comme je disais plus tôt, dans le document de réforme de la Loi, on a dit que lorsqu’on déposera le projet de loi, on reconnaitra le continuum en éducation, donc du préscolaire jusqu’au postsecondaire. Donc ça démontre l’importance d’avoir des garderies en français.

J’ai parlé à mon collègue, le ministre Ahmed Hussen [ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social] qui est certainement un allié des communautés francophones en situation minoritaire. J’ai beaucoup travaillé avec lui sur toutes les questions d’immigration francophone lorsqu’il était ministre de l’Immigration. Il est très conscient de l’importance, dans les ententes fédérales-provinciales, de protéger aussi les droits linguistiques et qu’on puisse établir un réseau de garderies francophones au pays.

De mon côté, ça va me faire plaisir de travailler avec les communautés francophones partout au pays pour voir comment elles s’organisent pour développer un réseau de garderies par et pour les francophones. On va être là pour les soutenir.

Le budget fédéral présenté lundi comporte plusieurs éléments touchant la francophonie canadienne, que ce soit au niveau de la culture, de l’éducation postsecondaire, des garderies ou de l’immigration. Crédit : Capture d’écran Francopresse.

À lire aussi : L’état des finances publiques fédérales n’alarme pas les experts

Ce sera au premier ministre Higgs d’expliquer son point de vue et aux Néobrunswickois de faire entendre le leur. Mais ça me semble assez évident que, pour qu’on soit en mesure d’avoir des femmes qui participent pleinement au marché du travail, elles doivent avoir des solutions pour la garde d’enfants.

Si le Nouveau-Brunswick veut participer à la croissance économique du pays, il doit offrir des solutions aux parents. Ce n’est pas seulement un argument social, c’est un argument économique. Et je suis convaincue que M. Higgs va voir la lumière au bout du tunnel.

On a dit dans le document de réforme qu’on voulait mettre en place une stratégie nationale d’immigration francophone. Il y a déjà des sommes pour l’immigration francophone qui ont été incluses dans le Plan d’action pour les langues officielles, donc on continue sur cette priorité-là.

Actuellement, le projet de loi est en rédaction, ça va bien.

Les fonds serviront à soutenir le travail qui est effectué, mais ce n’est pas seulement ça : on vient vraiment d’ajouter des responsabilités sur la fonction publique. On augmente les critères de bilinguisme, on fait en sorte aussi d’avoir une agence centrale, donc il y a plusieurs leviers qui sont développés dans le projet de réforme pour serrer la vis.

Il faut un peu plus de ressources à l’interne. Le montant aide la fonction publique à développer le projet de loi et à le mettre en œuvre dans un premier temps. C’est sûr qu’il va falloir avoir d’autres mesures pour pérenniser le financement, mais ceci est pour le court et le moyen terme.

Ah oui, certainement! Il y a environ un milliard $ dans le domaine culturel. Un milliard dans le tourisme aussi. Ce sont deux secteurs très touchés qui sont très importants pour les communautés.

Au niveau culturel, plus de financement sera consacré au Fonds des médias du Canada, à Téléfilm Canada, pour nos festivals, donc tous nos artisans francophones un peu partout au pays pourront être soutenus. Ça va certainement être un énorme coup de pouce.

On ne peut pas avoir une langue forte si on n’a pas une culture forte. Donc, c’est sûr que tout le financement qu’on envoie au secteur culturel va tenir compte de la réalité des francophones en situation minoritaire.