Le choix de Arnaud Barbet, rédacteur en chef

La republication de ce texte est un petit clin d’œil à son auteur, Isaac Lamoureux qui, tout au long de sa collaboration au sein du journal, a essayé tant bien que mal de faire vivre la langue de ses aïeux. Cet article exprime à la fois le confort des jeunes écoliers franco-albertains de Falher, mais aussi la fragilité de l’éducation francophone en milieu minoritaire en Alberta et l’importance de garder l’œil ouvert face aux gouvernements provinciaux qui se succèdent. C’est une lapalissade de dire que l’éducation en français est un pilier de notre communauté, mais, de toute évidence, elle semble parfois oubliée.

(Article paru le 15 septembre 2022)

Les autobus scolaires ont repris du service à l’école Héritage. Photo : Isaac Lamoureux

Falher ne compte que deux écoles qui ont néanmoins un lien fort avec la communauté francophone locale.

L’école Héritage accueille des élèves francophones de la prématernelle à la 12e année. Gérée par le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO), elle «voit son nombre d’étudiants augmenter d’environ 1 à 2% par an», dit Brigitte Kropielnicki, la directrice générale du CSNO. Malgré le fait que l’école ait près de 155 élèves, la fréquentation n’est pas encore suffisante «pour avoir un directeur adjoint», regrette la nouvelle directrice, Élise Tanguay. Elle peut tout de même compter sur l’aide de l’ancienne directrice, Nicole Walliser, qui est de retour à l’enseignement en salle de classe.

À quelques rues de là, l’école Routhier, qui partage un conseil d’école commun avec l’école Georges P. Vanier située à Donnelly, offre des services de la petite enfance à la 6e année. Elle propose une scolarité en anglais et en immersion française. La moitié de ses 170 élèves la font en français.

Bien qu’il s’agisse de deux entités complètement distinctes, gérées par deux conseils scolaires différents, les deux écoles de Falher se complètent. De nombreux élèves fréquentent même l’école Routhier en début de scolarisation avant de rejoindre l’école Héritage.

Élise Tanguay explique que l’inscription à l’école Héritage est en lien avec la Charte canadienne des droits et libertés. Alors si l’enfant n’a pas un parent ou un grand-parent francophone, la famille doit «faire une demande à notre Conseil ou à la directrice générale, expliquant pourquoi ils veulent envoyer leur enfant à l’école francophone».

Alors que la fréquentation augmente lentement, il est toujours difficile de trouver des enseignants. Mme Kropielnicki explique que souvent, les personnes qui viennent travailler dans la région sont elles-mêmes natives de celle-ci. «Quand les jeunes reviennent dans la région, ils sont avec leur famille. C’est certain qu’ils veulent vivre l’expérience d’aller en ville et tout, mais à un moment donné, on est bien dans le nord-ouest.»

Elle assure que c’est tout de même une belle place pour élever des enfants et valide qu’ici, la communauté francophone est vivante.

Brigitte Kropielnicki, directrice générale du CSNO. Photo : Courtoisie

À cause de la pandémie, certains parents craignent que leurs enfants aient pris du retard dans leur scolarité. La directrice générale du CSNO mentionne qu’«il ne faut pas oublier qu’il y a toujours un retard, qu’il y ait une pandémie ou pas : durant l’été, les élèves oublient. C’est normal. Cela existe depuis la création des vacances d’été». Elle explique d’ailleurs que les enseignants font un profil de classe pour voir où en sont leurs élèves et ainsi pouvoir mieux les aider.

Brigitte Kropielnicki ajoute que dans les derniers mois de la pandémie de COVID-19, «nous avions besoin d’un peu plus d’appui». Le fonds, par le biais d’une subvention d’équivalence francophone actualisée récemment mise en œuvre par le ministère de l’Éducation, sont là pour appuyer les conseils scolaires francophones et leurs écoles.

Le modèle financier le plus récent, introduit en 2020 par Jason Kenney, donnait aux conseils scolaires francophones 250 $ par élève. Heureusement, la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) a récemment réussi à faire passer ce plan à 5 millions de dollars pour l’année scolaire 2022-2023.

Cela équivaut à une subvention de 612,46 $ par élève francophone de la maternelle à la 9e année et de 673,71 $ par élève de la 10e à la 12e année. Cela correspond à peu près à ce qu’elle était en 2019, soit 624,24 $ par élève.

Tanya Saumure, présidente de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA), déclare que l’organisme «accueille favorablement l’annonce d’un ajustement du financement des écoles afin de mieux répondre aux besoins des élèves francophones de la province».

Mme Kropielnicki estime d’ailleurs que ce financement reconnaît le besoin des écoles francophones de fonctionner de la même façon et équitablement avec celles de la majorité linguistique. «Le gouvernement provincial a reconnu cette différence-là. Pour le CSNO, ça nous aide à maintenir les services en place.»

Elle rappelle que le financement qui a été donné il y a deux ans n’était réellement pas suffisant. Elle ajoute, «si vous me demandez si c’est suffisant, et bien non. Il y a toujours de la place à l’amélioration. Mais cela ne concerne pas simplement les francophones, c’est tout le monde qui en a besoin».

Élise Tanguay est moins optimiste, «la francophonie est en danger depuis ses débuts». Pour elle, il est beaucoup plus facile de s’intégrer dans la communauté anglophone. Elle déclare que pour vivre en français, c’est un effort constant. «C’est une décision consciente et c’est un désir», dit-elle. Malgré cela, «on a encore une communauté très vivante. C’est beau chez nous!»

Glossaire – Craindre : Avoir une réaction de retrait ou d’inquiétude face à quelque chose

Le choix de Gabrielle Audet-Michaud, journaliste

L’avenir de la francophonie albertaine repose en partie sur le soutien d’alliés qui s’intéressent à la langue française et encouragent son usage au sein de leurs communautés respectives. Dans cet article d’Isaac Lamoureux, nous découvrons les efforts d’un de ces leaders, en l’occurrence le président des Elks d’Edmonton qui a choisi de promouvoir activement le français sur les plateformes médiatiques de son équipe. Comme quoi le sport professionnel peut également être un espace de partage et d’épanouissement pour les francophones d’ici.

(Article paru le 13 octobre 2022)

Dans chaque équipe de la LCF, il y a plusieurs francophones qui font partie des 21 joueurs canadiens obligatoires (sur un total de 42). Malgré cela, peu d’équipes ont une présence en français sur les médias sociaux.

Sur les neuf équipes de la LCF, seules deux disposent de comptes de médias sociaux destinés aux francophones. Évidemment, les Alouettes de Montréal (Québec) et les Rouge et Noir d’Ottawa (Ontario), la capitale fédérale.

Les Elks d’Edmonton sont donc la première équipe de l’Ouest à suivre le mouvement. Elle espère toucher les Franco-Albertains, mais pas seulement. «Il y a évidemment une énorme population francophone au pays. Et je pense qu’il est très important de pouvoir leur parler», dit fièrement Evan Daum, le responsable du marketing et des communications des Elks.

C’est Victor Cui, le président des Elks, qui a soufflé l’idée de créer ces comptes francophones sur les médias sociaux. Sa concrétisation est passée par un vote des membres du groupe de gestion. Evan Daum dit, avec espoir, «nous cherchons à construire une base d’admirateurs aussi diversifiée que la communauté que nous servons à Edmonton, ainsi qu’à l’échelle provinciale et nationale».

L’ancien quart-arrière des Elks d’Edmonton, Taylor Cornelius, reçoit une remise (snap). Crédit : Isaac Lamoureux

Pour lancer ces nouveaux comptes sur les médias sociaux, il a fallu trouver une personne capable de s’acquitter de cette tâche. Le nom de Daniel Proulx a été mentionné par la direction. Cet enseignant, connu pour sa pédagogie au sein des Elks, a accepté. Parfaitement bilingue, il traduit dans un premier temps ce qui est mis sur les comptes de réseaux sociaux anglais et publie la version française sur les sites dédiés. C’est un travail d’équipe avec le responsable des médias sociaux de l’équipe sportive.

Mais dès la saison prochaine, les comptes francophones des Elks sur les médias sociaux commenceront à courir seuls avec le ballon. L’objectif est de travailler avec les joueurs, les écoles et les fans francophones. «On espère travailler avec la communauté francophone, pas juste en Alberta, mais dans tout le Canada», s’exclame l’enseignant avec enthousiasme.

Bien qu’il soit le seul responsable des médias sociaux pour le moment, Daniel Proulx ne travaillera plus seul. Les joueurs francophones de l’équipe joueront un rôle important. Les Elks s’appuieront sur eux et sur leur capacité à parler français pour produire du contenu en français. Evan Daum déclare avec passion «qu’il est enthousiaste à l’idée que les sept joueurs québécois de l’équipe fassent partie intégrante de notre plan de contenu pour l’avenir».

Une valeur sur laquelle les joueurs de la LCF s’accordent est l’importance de la diversité. Mike Dubuisson, l’arrière défensif des Elks, dit qu’un slogan dans la LCF est «la diversité est une chose formidable».

Originaire de Montréal, il a joué au football universitaire dans sa ville natale. Il a également joué pour les Elks (Eskimos à l’époque) entre 2014-2016, les Roughriders de la Saskatchewan en 2017, et a été coupé par les Lions de la Colombie-Britannique en 2018 pendant le camp d’entraînement. Puis, il a rejoint de nouveau les Elks avec lesquels il avait remporté sa première coupe Grey.

Il y a beaucoup de francophones en Alberta, explique l’arrière défensif, et ils «me font sentir chez moi». À l’inverse, pendant la saison qu’il a jouée pour les Roughriders, «je n’ai trouvé personne qui parlait français en Saskatchewan», raconte-t-il avec tristesse. Heureusement, à l’époque, il y avait cinq joueurs québécois dans l’équipe.

Les joueurs québécois ne sont pas étrangers à l’entraîneur principal et directeur général des Elks, Chris Jones. Mike Dubuisson sait que son directeur général connait la qualité des joueurs qui évoluent au Québec. Celui-ci insiste d’ailleurs sur leur belle personnalité et leur éthique sportive.

Depuis sa saison inaugurale en 1958, la LCF est le plus haut niveau de football professionnel au Canada. Les neuf équipes sont réparties en deux divisions, l’Est et l’Ouest. Six équipes se qualifient pour les séries éliminatoires.

Un aspect intéressant de la LCF est que trois équipes de chaque division ne se qualifient pas nécessairement pour les séries éliminatoires. Si l’équipe qui occupe la quatrième place d’une division a plus de points que l’équipe qui occupe la troisième place dans l’autre division, elle passe de l’une à l’autre et se qualifie comme membre de la division opposée. Cela signifie que quatre équipes peuvent se qualifier dans la division Ouest et deux dans la division Est. Techniquement, deux équipes de la même division peuvent jouer pour la Coupe Grey.

Source : lcf.ca

L’ensemble de la direction et du personnel d’encadrement ainsi que les joueurs anglophones soutiennent la francophonie au sein de l’équipe. Mike Dubuisson assure que les joueurs francophones et anglophones s’entendent très bien. D’ailleurs, certains joueurs anglophones veulent même apprendre le français!

Quand les francophones parlent ensemble dans les vestiaires ou sur le terrain, cela pique la curiosité des joueurs anglophones. «Ça me fait très plaisir de leur faire savoir ce que je dis et de le traduire pour eux», dit Mike Dubuisson. D’ailleurs, il n’est pas seulement un joueur de la LCF, mais aussi un réel partisan du français langue seconde pour ses coéquipiers francophiles.

Avec ses comptes francophones sur les médias sociaux, les Elks espèrent non seulement atteindre un nouveau public, mais aussi créer de nouveaux partenariats. Pendant la semaine de la lecture READ IN Week, de nombreux joueurs se rendent dans les écoles anglophones pour faire la lecture en classe. Désireux de s’associer au Conseil scolaire Centre-Nord, «on veut que les joueurs francophones puissent aller aux écoles francophones pour lire aux élèves aussi», dit Daniel Proulx. «J’espère que les autres équipes de la ligue suivront ce que font les dirigeants des Elks», ajoute-t-il.

Cette conférence ouverte à toutes les écoles francophones et d’immersion française de l’Alberta a réuni 52 classes de 17 écoles et plus de 1200 élèves. Durant celle-ci, Randy Chevrier a évoqué l’importance d’être un leadeur, de surmonter les obstacles et développer la résilience.

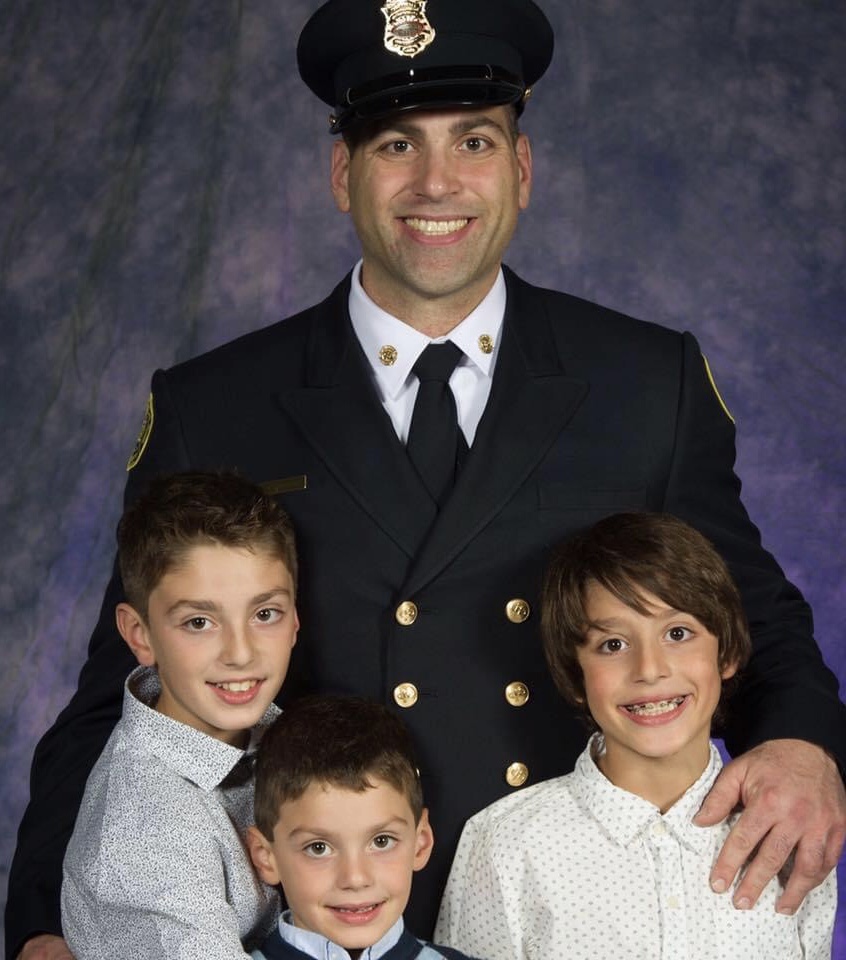

Randy Chevrier en uniforme et ses trois fils. Crédit : Courtoisie

Le diplômé en éducation de l’Université McGill a partagé son expérience footballistique et personnelle au cours de ses 15 années de carrière sportive, de son expérience en tant qu’enseignant suppléant pour l’autorité scolaire catholique de Calgary et de son rôle actuel de pompier.

Pour lui, il est primordial de valoriser et de développer son leadeurship et le sport est l’un des meilleurs outils pour devenir «un bon leadeur à l’école, dans le sport et dans la communauté», dit Randy Chevrier.

Dans la communauté, un bon leadeur apporte des changements positifs, explique Randy Chevrier. Mais «pour être un bon leadeur, parfois, il faut aussi suivre», dit ce père de trois garçons. Dans le sport, comme dans la société, il y a des règles à suivre. «On est une société libre, mais on a des règles qui nous aident à vivre», déclare le récipiendaire du prix commémoratif Tom Pate 2014.

Originaire de Montréal, il jouait au football à l’Université McGill, étudiait au baccalauréat et travaillait comme agent de sécurité dans un restaurant. Un jour il a été victime d’une agression et a été poignardé aux poumons. Entre la vie et la mort, il a commencé à douter d’un avenir possible dans le football professionnel. «J’avais beaucoup de doutes et de peurs. Je pensais, peut-être que je vais mourir», se souvient-il.

À partir de là, il a su appliquer cet adage qui se résume à trois lettres : W.I.N. – What’s Important Now. En français cela se résume à prendre conscience de ce qui est important aujourd’hui dans la vie et de s’y atteler. Cet acronyme a aidé Randy Chevrier à rester concentré sur ses objectifs. «Même si j’avais beaucoup d’anxiété concernant des pensées sur l’avenir, il a fallu vraiment mettre l’accent sur ce qui est important maintenant pour moi», confirme-t-il.

Comme Randy Chevrier, le jeune basketteur Kashie Ugoji s’est mis au sport sur le tard tout en apprenant le français en 7e année dans le cadre du programme d’immersion offert à l’école Bishop Pinkham à Calgary. Il explique que beaucoup de ses amis ont effectué une transition tardive vers cette école et qu’il voulait suivre le mouvement, mais pas seulement. «J’avais aussi beaucoup d’intérêt pour la langue française», explique-t-il.

L’étudiant en économie et en sciences des données transpose ses habiletés sportives aux études qu’il effectue. «Le travail d’équipe est crucial pour jouer au basketball.» Ce jeune calgarien estime «avoir des compétences de leadeurship». Responsable et persévérant, il les applique à «d’autres aspects de la vie».

En plus de toutes les compétences que la pratique du basketball lui a permis d’acquérir, elle a également joué un rôle important dans la poursuite de son éducation. En 12e année, il a obtenu une bourse pour jouer avec l’équipe de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Cette bourse lui permet aujourd’hui de payer l’intégralité de ses frais de scolarité.

Comme le jeune prodige du basketball, Randy Chevrier a reçu de nombreuses bourses qui lui ont permis de faire des études à l’Université McGill. Bien qu’il ait toujours travaillé sans relâche, cet athlète a connu aussi beaucoup de revers.

Après chaque victoire, mais aussi chaque défaite, Randy Chevrier se remettait en question. «Qu’est-ce qui est important maintenant (W.I.N.)?» Même dans sa vie quotidienne, il se pose souvent cette question lors des situations de crise qu’il peut vivre comme pompier.

Kashie Ugoji lors d’un entraînement avec son équipe de basketball universitaire à l’Université de Colombie-Britannique. Crédit : Courtoisie

Aux prémices d’une carrière prometteuse, Kashie Ugoji fait preuve de patience et apprend à devenir résilient. Après une saison de basketball de 19-4 l’année dernière, son équipe est éliminée prématurément en quart de finale des séries éliminatoires. Kashie Ugoji attribue la défaite de son équipe en grande partie à «la blessure de deux joueurs clés», tout en faisant une fois de plus référence à l’importance du travail d’équipe.

Le joueur de basketball de l’UBC sait aujourd’hui que le sport peut avoir un impact positif sur sa vie. Il continue son apprentissage de la résilience tout en cultivant sa force mentale face aux évènements.

Le festival, comme chaque année, a pris place sur l’Alberta Avenue. Le programme franco-ukrainien et les activités mettant en vedette la culture des Premières Nations ont comblé le public. Si l’Ukraine était à l’honneur, la francophonie, elle aussi, fait partie du festival depuis de nombreuses années.

Alain Bertrand coordonne cette journée francophone depuis 2012. L’objectif est de s’assurer que celle-ci «reflète la francophonie locale» en mettant en avant des artistes francophones autant que possible. Il aime donner le micro à celles et ceux qui sont peut-être moins connus à Edmonton, mais qui ne manquent certainement pas de talents.

Et puis que serait la francophonie sans une bonne recette. Cette année, le concours de la meilleure tourtière a été organisé samedi, au centre communautaire de l’Alberta Avenue Community League. «On veut décider la meilleure tourtière à Edmonton», confirme Alain Bertrand. Les gourmands ont aussi pu profiter des meilleurs pierogis de la capitale albertaine le lendemain.

Le festival est un lieu privilégié pour célébrer la culture francophone locale. Marc Halun, un artiste présent à cette édition du Deep Freeze, estime que les évènements comme celui-ci «sont importants pour la sauvegarde de la culture et de la langue».

Originaire du Beaumont, il a un profond attachement pour la communauté francophone de la province et il le montre en montant sur scène pour la huitième fois au Deep Freeze. En solo ou avec son groupe les Ranger Creek Wranglers, Marc Halun partage sa musique et l’émotion est toujours à son comble. Et pourtant il est le seul francophone du groupe.

«C’est vraiment important de représenter la francophonie albertaine», dit-il. Et le public semble apprécier sa musique country. Il est d’ailleurs très reconnaissant de pouvoir être là, avec d’autres artistes francophones, pour cette communauté minoritaire.

Chantal Marie a commencé sa carrière au Québec et elle interprète la musique francophone québécoise traditionnelle avec son groupe intimiste l’Onde Sonore. Pour sa première – et tant attendue – participation au Deep Freeze, ils ont interprété des chansons francophones bien connues des années 1970.

Elle énumère, entre autres, Paul Piché, Gaston Mandeville, Michel Fugain et Francis Cabrel. Chantal Marie est heureuse de pouvoir participer à des festivals d’hiver, car c’est sa saison préférée. Et lorsqu’elle évoque le Deep Freeze, elle estime que le concept est important pour la francophonie, celle-ci se mêlant à d’autres cultures, et le public, peu importe la langue, apprécie cette mixité.

Alain Bertrand espère revenir à cette grande participation d’avant la COVID-19, alors que plus de 40 000 personnes y étaient sur deux jours. Il reste optimiste même si «malheureusement, ces chiffres ont beaucoup baissé durant la pandémie».

Il insiste aussi sur le fait que «c’est un des seuls festivals qui ne coûte absolument rien [ou presque] aux participants». En effet, le public peut boire un verre qu’il faudra payer et, comme chaque année, on peut faire un don à l’organisme afin de pérenniser cet immanquable de l’hiver.

Le public s’est encore rendu nombreux au Deep Freeze et a largement profité des animations organisées. Musique, arts, spectacles, sculptures sur glace, ateliers pour les tout petits et gastronomie – une formule gagnante à tous les coups!

À lire aussi :

En 2021, l’industrie de la construction représentait près de 10% du marché des emplois en Alberta. Aujourd’hui, le métier est en tension. Les chantiers fleurissent dans toute la province et l’industrie accueille de nombreux néo-Canadiens pour combler un manque criant de main-d’œuvre, et ce, malgré des conditions financières plutôt attractives comparées au reste de l’industrie.

En effet, le taux horaire moyen était de 33,68 $ (2021) comparativement à 32,52 $ dans l’ensemble des industries et le taux horaire médian était de 32 $ dans le secteur de la construction comparativement à 28,77 $ pour l’ensemble des employés des autres industries. Il est donc logique de retrouver sur les chantiers de nombreux francophones, issus du métier ou en reconversion professionnelle, qui profitent de ce «boum» de la construction.

Né à Lyon (France) en 1973, Cyril Belkhiter a pris la décision de s’installer en Alberta avec sa famille après quarante ans dans l’hexagone. «C’était trop difficile de vivre en France», lâche cet ancien restaurateur.

Cyril Belkhiter. «Je n’ai pas eu le choix de m’adapter à leur façon de parler et d’apprendre leur façon de vivre.» Crédit : Courtoisie.

En préparant leur départ, Cyril Belkhiter a pu prospecter pour un emploi lors d’un forum Destination Canada à Paris. Il y a fait des contacts et a pu y trouver son futur employeur, une entreprise paysagiste d’Edmonton.

Sans un mot d’anglais, sa transition a été facilitée grâce à un employeur francophone. Chef d’équipe, il a dû très vite s’adapter et apprendre les rudiments de l’anglais. «Je n’ai pas eu le choix de m’adapter à leur façon de parler et d’apprendre leur façon de vivre», confirme-t-il.

Après une année à ce poste et quelques déboires concernant ses conditions de travail, Cyril Belkhiter a su rebondir et a rejoint, il y a quatre ans, les rangs de Ross Contracting, une entreprise de construction, de rénovation et d’embellissement du bâti. Installé depuis à Red Deer, il y évolue en tant que charpentier, un métier qu’il a appris en autodidacte lorsqu’il vivait en France.

À lire aussi :

• L’immigration économique : une situation précaire et un manque d’équivalences

• Les immigrants, une richesse économique plus que jamais éduquée

Armel Arakaza, lui, a immigré à Montréal en 2007 pour fuir la guerre civile au Burundi. Il a d’abord choisi le Québec pour son aspect francophone. Après un an, il a finalement décidé de déménager à Edmonton parce qu’il y avait plus de perspectives d’emploi.

Bien qu’il ait étudié le commerce, avec une spécialisation en comptabilité, Armel Arakaza s’est orienté dans la logistique au début de sa carrière professionnelle parce qu’il n’aimait pas travailler dans un bureau et qu’il voulait avoir une vue d’ensemble de l’industrie.

Il avoue que certains domaines comme la construction ou la logistique permettent aux immigrants qui s’expriment peu en anglais d’avoir un métier, voire de faire carrière. «Tant que vous êtes bon avec le travail, tu fais des heures et tu fais de l’argent», dit-il. Il se souvient que lorsqu’il était chauffeur routier, il n’a rencontré que peu ou pas de problèmes tant qu’il connaissait son itinéraire et l’anglais de base.

Armel Arakaza tout sourire. Crédit : Courtoisie

Un chantier de construction sur Calgary, un parmi tant d’autres. Crédit : DCClic.ca – Dany Côté

Burundais, Armel Arakaza parle le français, le kirundi et l’anglais, mais il avoue que la langue de Shakespeare n’est pas sa préférée. Mais il n’a pas eu le choix en arrivant en Alberta, «j’ai dû m’adapter et l’apprendre». Il ajoute que depuis son arrivée ici, «je blague tout le temps avec mes amis en disant que j’ai appris l’anglais en écoutant de la musique country».

Depuis, Armel Arakaza a rejoint le monde de la construction. Il y rencontre beaucoup d’immigrants avec qui il partage ou non la langue. Mais il assure que l’important, c’est d’abord et avant tout la qualité du travail rendu.

De son côté, Cyril Belkhiter a su très vite trouver sa place dans le monde de la construction malgré ses difficultés linguistiques. Et même si la langue et les changements culturels étaient parmi les choses les plus difficiles auxquelles il a dû s’adapter, il est conscient que cela «ouvre de nombreuses portes».

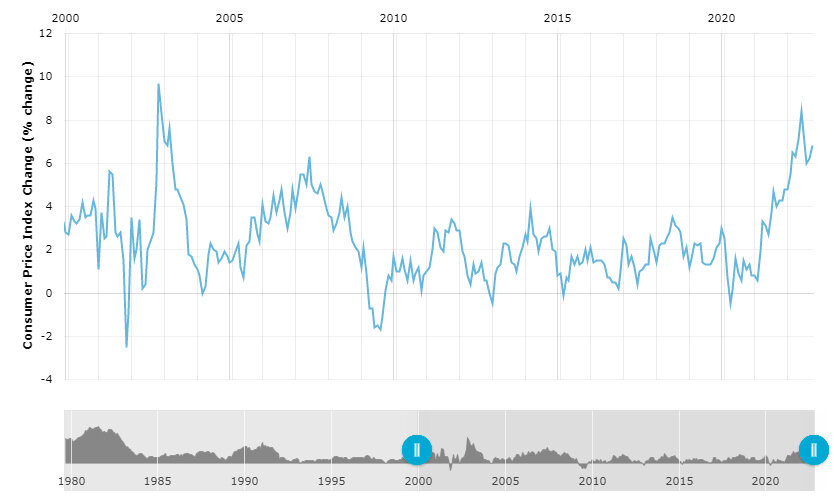

Bruno Nkuiya Mbako, professeur adjoint en économie au Campus Saint-Jean, résume l’inflation en termes simples : «c’est une hausse généralisée des prix dans l’économie». Comparé au mois d’octobre 2021, l’indice des prix à la consommation (IPC) en Alberta atteignait, un an plus tard, 6,8%.

Une inflation qui peut être créée notamment par un déficit gouvernemental, souligne Bruno Nkuiya Mbako. En cas de déficit (1,2 trillion dollars), le gouvernement essaie de le compenser et la Banque du Canada injecte alors des liquidités dans le système financier pour stimuler la consommation. Cela entraine généralement une nouvelle hausse des prix.

Graphique indiquant l’indice des prix à la consommation (IPC) en Alberta au cours des dernières décennies. Crédit : Gouvernement de l’Alberta

Mais ce n’est pas la seule cause d’inflation. Certains facteurs comme la spéculation boursière, le coût de l’énergie, la baisse des matières premières, les difficultés d’approvisionnement et la forte demande qui perturbent la circulation des biens font aussi augmenter les coûts.

Le prix du pétrole est l’un des facteurs qui ont le plus d’impact sur l’inflation, selon l’économiste. Les coûts liés aux énergies fossiles touchent presque tous les domaines économiques, du transport à la production des biens. Et pour ajouter à cela, «la guerre en Ukraine a créé des problèmes d’approvisionnement en ressources énergétiques» et une demande plus forte de l’Europe vers l’Amérique du Nord. Alors l’inflation atteint un point rarement vu en Alberta, à part à la fin de l’année 2002 — une anomalie statistique — et au début des années 1980, lors d’une autre crise pétrolière.

Le directeur général des Volontaires unis dans l’action au Canada (CANAVUA), Dicky Dikamba, a observé une augmentation des prix à la consommation des biens, mais aussi des services et souligne, avec tristesse, que «l’inflation nous touche durement».

Malgré l’augmentation des coûts, Dicky est très reconnaissant d’avoir eu plus de bénévoles que pendant la pandémie. Mais ce bénévolat accru ne peut pas tout régler, il y a encore beaucoup de personnes dans le besoin.

«Les personnes dans le besoin sont encore très nombreuses», dit Dicky Dikamba. Crédit : Courtoisie

Pour certaines familles, «le coût de l’inflation les empêche de joindre les deux bouts. Ils changent leurs habitudes de consommation et se tournent également vers les banques alimentaires pour aider leur famille». À l’approche de Noël, les gens lui font part de leurs préoccupations face à la hausse des coûts et de leurs habitudes de consommation. Dicky conseille aux gens de trouver les enseignes qui ont de bons plans, des rabais et de les partager avec la communauté.

Doug Roxburgh, le directeur du marketing et des communications d’une chaine de magasins de produits de seconde main, explique que le beau temps en Alberta a incité les gens à sortir pour donner ou acheter. Néanmoins, les dons sont en légère baisse en comparaison avec les dernières années.

À l’inverse, la clientèle s’est pressée dans les rayons de l’enseigne. Il note une augmentation de 15% au cours de la dernière année. Un lien certain avec l’inflation qu’il ne dénie pas. Doug Roxburgh affirme que l’augmentation du nombre de clients est due, entre autres, aux difficultés économiques et à «l’inflation».

Il s’attend à ce que cette hausse de la clientèle reste inchangée jusqu’à Noël. «Une personne sur trois cherche à acheter un objet de seconde main pour Noël.» Friperies, sites Web de vente vintage et bourses aux jouets ont le vent en poupe.

Doug Roxburgh souligne qu’il y a encore cette stigmatisation de la friperie, mais il estime, enthousiaste, que c’est une belle contribution pour la communauté dans le besoin. Il ajoute que la clientèle effectue une bonne action : célébrer les fêtes de fin d’année en consommant de façon responsable et en économisant, tout en faisant travailler des gens en réinsertion ou en situation de handicap.

«L’inflation va avoir pour effet de pousser les consommateurs à acheter moins ce Noël», dit Bruno Nkuiya Mbako, tout en gardant espoir pour les prochains mois.

Dicky Dikamba fait, quant à lui, part de son enthousiasme à l’égard du programme d’accessibilité financière récemment annoncé par le gouvernement de l’Alberta. Grâce aux prix élevés du pétrole et du gaz, le gouvernement de l’Alberta devrait disposer d’un excédent de 13 milliards de dollars à la fin de l’année financière en cours.

Une grande partie de cet argent sera redistribué conformément à l’Inflation Relief Package Act (la loi sur l’allègement de l’inflation) que le gouvernement de Danielle Smith a présenté le 22 novembre et dont les mesures seront mises en œuvre en janvier 2023.

Bruno Nkuiya Mbako, professeur adjoint en économie au Campus Saint-Jean. Crédit : Courtoisie

Le directeur général de CANAVUA est néanmoins déçu que ce programme n’entre pas en vigueur plus tôt, car cela n’aidera pas les consommateurs à Noël. En plus de ces mesures, Bruno Nkuiya Mbako estime que le problème des chaines d’approvisionnement va se résoudre de manière considérable d’ici l’année prochaine.

«C’est aussi probable que la guerre en Ukraine se termine» bientôt, espère-t-il. Des espoirs difficiles à valider aujourd’hui. Sans les difficultés d’approvisionnement, une paix, même fragile, en Europe faciliterait la baisse des énergies fossiles et, à long terme, de l’inflation. «Je suis optimiste par rapport au futur concernant l’inflation», conclut le professeur adjoint en économie.

Cet évènement a eu lieu dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone et a mis l’accent sur la diversité entrepreneuriale, et ce, malgré le temps exécrable et les routes glissantes. Une vingtaine de personnes se sont tout de même présentées au Bizz Buzz. De nombreux entrepreneurs, mais aussi de futurs employés en quête d’une carrière, se sont donc réunis autour de bons petits plats.

Malgré une ambiance plaisante et de nombreuses inscriptions, les mauvaises conditions de la route ont probablement convaincu certains participants de rester à la maison. Joris Desmares-Decaux, directeur de développement économique et services aux entreprises du CDÉA, évoque que depuis la fin de la pandémie, il est devenu plus difficile d’attirer du public à de tels évènements. Il souligne, en plaisantant, qu’avant la pandémie, «la nourriture offerte aux participants semblait entraîner une participation encore plus grande!»

Finalement, ce sont cinq entrepreneurs qui ont présenté leurs petites entreprises et leurs produits alimentaires. Parmi eux, Joseph Dongo qui a connu rapidement le succès avec ses vinaigrettes et ses sauces pour accompagner les viandes et les poissons. Malgré un calendrier chargé, il ne s’empêche pas de prendre du temps, une fois par mois, pour distribuer des repas aux sans-abris du centre-ville d’Edmonton.

L’évènement n’était pas seulement destiné à la recherche d’emploi et au réseautage, mais a aussi permis aux francophones de la région d’Edmonton d’interagir et de bâtir de réelles connexions, ajoute Joris. Et si cet évènement a eu un succès en demi-teinte dû aux conditions météorologiques, les organisateurs renouvelleront sans aucun doute l’expérience Bizz Buzz dans de nombreux secteurs économiques.

L’organisme sans but lucratif EcoNova propose un programme de sensibilisation à l’environnement dans les écoles de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de l’Alberta. L’atelier L’éco-anxiété chez les enfants et les adolescents évoque les conséquences et l’impact du changement climatique sur la santé mentale des plus jeunes.

Lors de cet atelier offert en visioconférence, plusieurs intervenants spécialisés dans les études environnementales et la santé mentale ont pu partager leurs connaissances avec des parents, mais aussi le corps enseignant.

Dre Laelia Benoit est pédopsychiatre et chercheuse au Yale Child Study Centre (Yale School of Medicine). Elle a mené une vaste étude sur l’impact du changement climatique sur le bien-être et la santé mentale des enfants et des adolescents aux États-Unis.

Elle est aujourd’hui l’une des spécialistes de cette «réaction naturelle et légitime à la crise écologique qui demande une réponse sociale» à une certaine solitude des jeunes face à une société qui ignore le changement climatique. Un état de fait qui apporte à certains son lot de souffrances.

«L’éco-anxiété est l’ensemble des émotions qui sont liées à notre peur du changement climatique et de la transformation de notre planète», dit-elle. Elle ajoute que ces émotions peuvent se traduire par la peur, la colère, la tristesse et/ou la culpabilité par rapport à ce qu’on ne fait pas ou à ce qu’on voudrait faire mais qu’on n’arrive pas à faire dans le domaine de l’environnement.

Malgré toutes ces émotions négatives, il peut aussi y avoir des émotions de joie ou d’espoir pour les quelques bonnes actions mises en place pour combattre le changement climatique.

Ajoutant à la définition de Dre Benoit, Nessa Ghassemi-Bakhtiari, étudiante au doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et intervenante en psychologie chez Eco-Motion, explique que l’éco-anxiété est un concept assez large qui regroupe un éventail des réactions émotionnelles, cognitives et comportementales qu’on peut vivre face aux changements climatiques et environnementaux.

Elle ajoute que ce n’est pas tant les changements climatiques qu’ils vivent personnellement, mais plutôt ceux qu’ils découvrent dans les médias.

Bien que n’étant pas présente à l’atelier, Hélène Flamand, professeure au Campus Saint-Jean et psychologue scolaire, souligne l’importance de travailler sur la résilience et le contrôle sur soi pour endiguer toute forme d’anxiété.

Elle énumère quelques conseils pour soulager ou gérer l’éco-anxiété par l’action. Selon elle, des activités comme le recyclage, la diminution des plastiques, des activités de ramassage ou la gestion de la consommation peuvent avoir un impact sur les jeunes. Elle ajoute que certaines actions sont à prendre en compte pour un bien-être général de l’être humain. «C’est important de bien dormir, de bien manger et de faire de l’exercice.»

Elle souligne aussi que l’une des grandes conséquences de l’éco-anxiété, c’est aussi la baisse de natalité des futures générations. «C’est une génération qui n’a pas l’air de vouloir se reproduire parce que les lendemains qu’on leur chante ne sont pas très roses», explique Hélène Flamand.

Bien que les recherches sur les enfants et l’éco-anxiété soient encore minimes, il existe quelques points clés à noter selon les différents groupes d’âge.

Dre Benoit explique qu’on observe que les enfants de six à dix ans se sentent un peu stressés et anxieux vis-à-vis du changement climatique, mais que, finalement, leur santé mentale va plutôt bien. Les enfants de ce groupe d’âge «ont très envie de participer», dit-elle.

Elle assure que les activités concrètes leur conviennent particulièrement. Ils s’intéressent aux choses qu’ils peuvent voir et toucher, comme planter des arbres, ramasser des déchets et apprendre à recycler. Elle ajoute qu’ils n’ont pas encore complètement accès à la pensée abstraite.

«Il y a cette colère face à l’injustice climatique qui est que, finalement, les plus gros pollueurs ne sont pas nécessairement les personnes les plus touchées», dit Dre Laelia Benoit. Crédit : Courtoisie

À partir de onze ans jusqu’à la fin de l’adolescence et au-delà, les jeunes commencent à avoir accès à la pensée abstraite et à comprendre des phénomènes complexes. «On se rend compte que mon action individuelle n’est pas suffisante pour modifier le cours des choses», explique-t-elle.

Avec cette meilleure compréhension de la pensée abstraite, les adolescents comprennent alors qu’il y a trois niveaux d’action : individuel, collectif local et territorial et systémique. Celui qui semble le plus approprié pour aider les jeunes, c’est celui qui prend en compte «l’école et la famille» : un niveau collectif local et territorial.

Ainsi, les jeunes effectuent des activités en groupe, car ils estiment qu’elles ont plus d’impact sur le changement climatique que celles qu’ils auraient pu accomplir seuls. Par exemple, les adolescents peuvent installer des panneaux solaires sur les toits d’école. Ce genre de projets les aident également à développer leur esprit critique et à faire face à certaines problématiques très concrètes telles que comment et où trouver l’argent, comment installer le matériel et, finalement, comment rendre les infrastructures scolaires plus écologiques.

À lire aussi :

• COP26 : face à la jeunesse, les chefs d’État n’ont qu’à bien se tenir

• Crise climatique : la Cour suprême refuse d’entendre l’appel des jeunes

Dre Benoit estime que les jeunes ont plein d’idées, mais ils ne vont jamais jusqu’au bout. Pour y arriver, les adolescents ont besoin de l’accompagnement et de l’aide des adultes dans certains domaines particuliers. Ils ont donc besoin d’avoir des interactions avec leurs aînés, leurs parents et leurs enseignants.

«Suivez les idées de vos adolescents», conseille Dre Benoit en s’adressant aux parents et aux enseignants. Le monde sera un peu plus responsable face au dérèglement climatique.

Les enfants et les parents doivent travailler ensemble. Lors de ses recherches avec les adolescents, Dre Benoit s’est interrogée sur l’impact positif des parents sur l’environnement. Étonnamment, les adolescents niaient leurs actions. Mais finalement, elle a découvert que certains étaient devenus végétariens ou avaient troqué leur ancienne voiture pour une voiture électrique.

Elle a donc interrogé les adolescents sur les raisons de telles décisions. Ils ont tous évoqué des réponses aberrantes, sans jamais penser que leurs parents avaient peut-être une conscience environnementale. Dre Benoit avance que les jeunes ont tous inventé une explication. Et pourtant les décisions prises par les parents étaient toutes basées sur des choix moraux, éthiques et politiques que les jeunes ne comprenaient pas.

Elle ajoute et insiste, «c’est important de permettre aux enfants d’avoir ces contextes et de leur expliquer pourquoi». Car malgré tout, les jeunes vivent une «colère face à l’injustice climatique» qui se traduit par le fait que «les plus gros pollueurs ne sont pas nécessairement les personnes les plus touchées», explique-t-elle.

«Au lieu de seulement parler des changements climatiques de manière très neutre et scientifique, c’est bien de créer un espace où on peut dialoguer avec les jeunes», dit Nessa Ghassemi-Bakhtiari. Crédit : Courtoisie

Nessa Ghassemi-Bakhtiari ajoute qu’au «lieu de parler seulement des changements climatiques de manière très neutre et scientifique, c’est bien de créer un espace où on peut dialoguer avec les jeunes».

Un autre point important, mais peut-être moins évident, de la communication est de valoriser les projets de ces jeunes. Nessa évoque le besoin de mettre en avant ces projets, par exemple en organisant une cérémonie afin que les autres élèves voient et réalisent ce qui a été effectué. Cela permet de faire vivre le projet sur le long terme et peut susciter des vocations pour les années à venir.

«Cela permet de créer une culture où on est tous contents quand on a réussi à faire quelque chose et c’est très encourageant», dit Nessa Ghassemi-Bakhtiari avec espoir.

La fille de Marie Wahl a assisté à la Coupe du monde féminine à Edmonton. Crédit : Courtoisie

Joris Desmares-Decaux est un grand passionné de soccer. Crédit : Archives

France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone. Crédit : Amnistie internationale – Caroline Hayeur

Le 31 janvier 2022, le ministre de la Santé du Canada, l’honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé un investissement de 9,5 millions de dollars dans 15 projets se déroulant dans l’ensemble du pays, soit 13 projets dans le cadre du Fonds stratégique pour la démence (FSD) et 2 dans le cadre d’Investissement en matière de démence dans les communautés (IDC).

Un financement de 681 162 $ a ainsi été accordé à RésoSanté Colombie-Britannique pour l’initiative L’Abécédaire d’un cerveau en santé. Celle-ci est mise en œuvre conjointement avec les Réseaux santé de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Yukon sur une période de 20 mois.

Des participants partageant un repas ensemble. Crédit : Courtoisie

Première phase de cette initiative, le volet recherche visait à documenter la situation de la démence dans les communautés francophones en milieu minoritaire de l’Ouest et du Nord canadiens. Les résultats récemment publiés ont permis d’identifier les besoins de services en français pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants.

À la suite de nombreux webinaires de sensibilisation, les réseaux santé partenaires développeront ensemble des pistes de solution pour permettre aux francophones d’acquérir des outils et des connaissances concrètes afin de protéger et améliorer leur santé cognitive et prévenir l’apparition de la démence. Ces outils et ressources seront regroupés sous forme de programmes d’accompagnement.

En Alberta, le programme d’accompagnement comporte six ateliers pilotes qui seront finalement transposés dans chaque province partenaire.

Le premier atelier-conférence a eu lieu le 7 octobre dernier. Il réunissait 12 participants, principalement membres du Club de l’Amitié de Calgary. Céline Bossé, agente-santé du RSA et coordonnatrice provinciale de l’initiative L’Abécédaire d’un cerveau en santé, a participé à l’atelier pour «s’informer de tous les facteurs de protection et les risques». Elle insiste sur le fait que ce sont les aînés qui ont conceptualisé l’atelier afin de répondre à leurs besoins.

«On veut travailler l’activité physique, faire bouger son corps, la relaxation, le yoga, la respiration et on va avoir un atelier sur l’alimentation», ajoute Céline Bossé. Pour tous les ateliers, le RSA collabore avec la FAFA, mais Céline Bossé veut aussi impliquer la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA) afin d’aider les aînés à travailler notamment sur la respiration.

Si cette série d’ateliers a été initialement lancée pour lutter contre la démence, ce n’est pas l’unique combat que les prestataires de services doivent mener.

En effet, les symptômes liés à la démence et la maladie en elle-même compliquent encore plus l’existence de celles et ceux qui évoluent en français dans un milieu minoritaire. «Actuellement, même si un médecin parle en français, tous les tests diagnostiques sont en anglais», dit tristement Céline Bossé.

Optimiste, elle est certaine que la démarche des aînés lors de ces ateliers sera positive et génératrice de connaissances pour tous les autres groupes d’âge. Mieux informés, mieux outillés, ils seront moins stressés pour aller chercher l’information nécessaire et rencontrer leurs professionnels de la santé, tout en parlant le même langage.

Et si cette initiative a du bon pour les patients, elle espère aussi que les résultats de l’ensemble du projet L’Abécédaire d’un cerveau en santé permettront d’augmenter aussi la présence des médecins francophones en milieu minoritaire.

Le premier atelier, animé par Jocelyne Wandler, avait pour thématique l’équilibre émotionnel.

Adepte de la philosophie développée par Warren Redman et son approche de l’équilibre émotionnel, Jocelyne Wandler a su capter l’attention de son public lors d’une retraite à Mount St. Francis Retreat Centre, près de Cochrane.

Cette approche comporte neuf étapes, mais pour simplifier, elle explique que «tu vas sur le côté négatif pour trouver la raison pour laquelle tu es négatif», pour ensuite trouver le positif.

La grande différence entre l’équilibre émotionnel et la thérapie traditionnelle, «c’est que le problème m’appartient, puis la solution m’appartient», dit-elle. Elle ajoute que la solution vient de l’écoute que quelqu’un reçoit de quelqu’un d’autre. «Ce n’est pas juste une pratique pour les aînés, mais pour tout le monde», assure-t-elle.

Jocelyne Wandler, souriant devant la beauté du centre de retraite Mount St. Francis à Cochrane. Crédit : Courtoisie

Elle ne fait pas de son attachement à l’équilibre émotionnel une profession, mais elle veut redonner ce qu’elle a reçu de Warren Redman. En tant que praticienne, «j’ai toujours essayé d’être à l’écoute des gens, puis essayer de les aider à trouver leur propre solution» en écho à cette écoute qu’elle n’a jamais reçue pendant sa jeunesse. «Je n’ai trouvé personne», dit-elle avec regret jusqu’au jour où, après de nombreuses recherches, elle a fait connaissance avec les neuf étapes de bien-être émotionnel écrit par l’ancien Albertain.

Jocelyne Wandler a vraiment apprécié cette rencontre en personne et souligne la force de l’émotion ressentie lors de l’évènement. Pendant 90 minutes, les participants ont chacun raconté une histoire à propos d’un objet, ce qui constitue l’une des étapes de l’aptitude émotionnelle. «C’était vraiment enrichissant», dit-elle avec fierté. Elle a déjà eu des retours de plusieurs participants qui l’ont remerciée pour l’importance de l’atelier.