La question de la place de l’homme dans la petite enfance, avec tous les préjugés et les clichés qu’elle véhicule, est au centre des préoccupations de la francophonie albertaine, ces derniers temps. Des experts en éducation font le constat.

En Alberta, le milieu de la petite enfance francophone fait face, et de l’aveu de ses propres éducateurs, à une double difficulté : trouver du personnel qui parle français et qui soit, en même temps, qualifié.

Il existe pourtant un troisième défi, non moins important, qui n’est pas toujours mis en avant. Trouver des éducateurs «au masculin» qui remplissent les deux premières conditions et qui sont intéressés à travailler dans un service de garde.

Sandra Hassan Farah, professeure en éducation à la petite enfance, Centre collégial de l’Alberta. Crédit : Courtoisie

Ce que Sandra Hassan Farah, professeure en éducation à la petite enfance au Centre collégial de l’Alberta, appelle le «défi supplémentaire».

Pour preuve, elle affirme que c’est la première fois en trois ans qu’elle accueille un étudiant dans sa salle de classe. «On va essayer de le garder», lance-t-elle, avec un brin d’humour.

Selon elle, la province compte très peu d’éducateurs en milieu francophone.

«Personnellement, j’en connais deux ou trois. Ils sont souvent aussi dans les “avant et après école”, avec les enfants d’âge scolaire (6 à 12 ans)», relève-t-elle.

Une situation face à laquelle la communauté francophone de l’Alberta ne pouvait plus rester de marbre. Car, note Sandra Hassan Farah, «il s’agit de reposer un équilibre naturel».

«Les enfants sont autant à être en contact avec des hommes qu’avec des femmes. Quand ils se retrouvent à passer des journées entières avec des femmes, ça ne reflète pas la réalité finalement», explique la professeure.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que les locaux du Campus Saint-Jean ont abrité, samedi 26 mars dernier, une formation gratuite destinée aux étudiants et au personnel de la petite enfance francophone de l’Alberta. L’objectif : réfléchir sur les stéréotypes et les préjugés envers les hommes dans le milieu de l’éducation à la petite enfance.

En plus de Sandra Hassan Farah, le Centre collégial a fait appel à deux intervenants de marque : Dominique Germain, professeur et coordonnateur du département de Techniques d’éducation à l’enfance au Collège Montmorency à Laval (Québec), et Alain St-Pierre, professeur et coordonnateur des stages en Techniques d’éducation à l’enfance du même collège.

S’il y a un point sur lequel les trois experts se rejoignent entièrement, c’est que les préjugés sont d’abord à combattre au sein même de la petite enfance.

Dominique Germain, professeur et coordonnateur du département de Techniques d’éducation à l’enfance, Collège Montmorency (Laval, Québec). Crédit : Courtoisie

Dominique Germain cite, en premier lieu, les annonces de recherche «d’éducatrices», qui sont le plus souvent rédigées au féminin.

«C’est presque tous les jours que je pose la question sur les réseaux sociaux : est-ce qu’un homme fait l’affaire aussi? Parce qu’un jeune étudiant de 16 ou 17 ans qui regarde cette offre d’emploi, il ne va pas se sentir interpellé. Il va s’imaginer que c’est un emploi pour les femmes uniquement», souligne-t-il.

Le professeur suggère une approche «inclusive» et recommande d’utiliser la rédaction «épicène» pour dire «personnel éducateur recherché» ou bien nommer «éducateurs/éducatrices» dans l’annonce.

Alain St-Pierre pense que c’est aussi par «réflexe» que les rédacteurs d’annonces ont recours à ce type d’exclusion de genre.

Alain St-Pierre, professeur et coordonnateur des stages en Techniques d’éducation à l’enfance, Collège Montmorency (Laval, Québec). Crédit : Courtoisie

Pourtant, il assure que «les milieux de la petite enfance qui ont eu l’expérience de travailler avec des hommes sont très sensibilisés et très positifs au principe d’inclusion».

Un principe que Sandra Hassan Farah considère comme vital et «important même pour les femmes».

«À la petite enfance, ça ne travaille qu’en équipe. Et dans un travail d’équipe, on ne cherche pas à ressembler à la personne, mais à se compléter. Ça va être beaucoup plus efficace», observe-t-elle.

Elle fait remarquer également que «face à des situations d’urgence ou de prise de risques, on ne va pas avoir la même réaction ni penser de la même manière» et que c’est finalement «la réalité de la vie qu’on offre à l’enfant tout simplement».

Ce qui fait dire à Alain St-Pierre que «le service à l’enfance est censé justement représenter la maison des enfants et la société en général, qui n’est pas menée que par les femmes».

«Le soin des enfants n’est pas réservé qu’aux femmes; c’est tout le monde qui doit s’en occuper», martèle-t-il.

Mais la résistance est là et, parfois, elle peut venir des collègues de travail comme des parents, rappelle Dominique Germain.

«Les parents font partie aussi des éléments de résistance. Beaucoup n’acceptent pas l’idée qu’un homme va faire le change de couches des enfants à la pouponnière. C’est un premier réflexe», note-t-il.

Cependant, le professeur a souvent vu l’inverse se produire au bout de deux à trois mois, dans des situations similaires.

«On voit donc que les parents sont finalement très heureux. On entend aussi d’autres parents, qui ont constaté qu’un homme travaille dans le groupe des 3 ans, dire qu’ils ont hâte que leurs enfants arrivent dans ce groupe-là pour que leurs enfants vivent une situation différente avec un homme», témoigne-t-il.

Il ajoute qu’«une fois que la situation de l’homme est bien placée dans le milieu, c’est généralement très positif».

Ensuite, il y a les éducatrices! Selon Sandra Hassan Farah, «elles ne sont pas toujours prêtes à accueillir les hommes et leur laisser de la place».

«On a eu déjà quelques réflexions entamées de femmes qui avouent que ça vient un peu les chercher de voir un homme faire les soins d’hygiène d’enfants. Elles disent qu’elles sont mal à l’aise avec ça. Pour elles, c’est une tâche féminine. On sexualise les tâches», raconte-t-elle.

Certaines femmes ont aussi dit, poursuit la professeure-enseignante, «on se bat continuellement pour avoir notre place dans le monde du travail, alors maintenant qu’on a une profession qui nous appartient, on ne veut pas la lâcher».

Cependant, il y a d’autres femmes qui ont exprimé ces mêmes difficultés et qui, «à force de travailler avec un homme, comme elles n’ont pas le choix, eh bien, elles ont trouvé cela chouette. Une fois qu’elles ont laissé aller les barrières», rapporte, optimiste, Sandra Hassan Farah.

Peu importe, aux yeux du professeur Alain St-Pierre, «il s’agit là d’un nombre d’idées reçues qu’il faut absolument déconstruire».

«Chez nos étudiants, on le voit moins, puisqu’ils sont tous jeunes et plus modernes. Mais dans les services de garde, on sent qu’il y a une chasse gardée chez certaines femmes», relève-t-il avec un certain agacement.

Ce pourquoi son collègue Dominique Germain estime que «la prise de conscience de l’importance de la présence masculine en petite enfance est une bataille à long terme».

«C’est à force d’en parler qu’on va semer dans la tête des gens cette idée-là. Et c’est peut-être juste dans 10 ou 15 ans qu’on va voir une différence marquée», conclut-il.

Jean-Bastien Vaudry, futur éducateur à la petite enfance. Crédit : Courtoisie

Un des futurs visages du changement habite justement Edmonton et se nomme Jean-Bastien Vaudry. Âgé de 22 ans, le jeune homme suit un programme provincial en ligne pour devenir aide-éducateur.

«J’ai pu amplement m’expérimenter avec les cinq frères et sœurs que compte ma famille. J’épaule ma mère, je suis son bras droit», dit fièrement Jean-Bastien Vaudry, qui précise que sa mère est monoparentale.

Le futur éducateur avait, en effet, la voix éteinte puisqu’il n’avait dormi que très peu les dernières 48 heures. «J’ai veillé deux nuits entières pour surveiller l’état de santé de ma petite sœur, âgée d’un an, et de mon petit frère, âgé de quatre ans», soupire-t-il.

Sa maman, Nathalie Ouellet, qui achève ses études dans le même domaine, pense que son fils a «une véritable vocation».

Jean-Bastien l’affirme d’ailleurs. «Je suis motivé pour finir mon parcours secondaire et aller au Campus Saint-Jean pour devenir éducateur à la petite enfance.»

L’année 2021-2022 a été intense en termes de création pour Gaetan Benoit, cet artiste fransaskois multidisciplinaire installé depuis six ans à Edmonton où il a réalisé Oniva, une émission jeunesse à Radio-Canada, avant que les médecins ne lui diagnostiquent un cancer du cerveau.

Véronique Poulin, artiste fransaskoise et interprète de Toutes sortes de patates. Crédit : Courtoisie

«Quand il m’a demandé, c’était comme un honneur pour moi. Gaetan avait besoin de quelqu’un et j’étais heureuse de savoir qu’il a pensé à moi. Il m’a offert un cadeau, comme un peu à tous ces enfants auxquels les chansons sont destinées», témoigne-t-elle.

Sylvie Thériault, directrice générale du Regroupement artistique francophone de l’Alberta. Crédit : Courtoisie

Pleine d’admiration pour l’auteur de Toutes sortes de patates, Véronique Poulin décrit Gaetan Benoit comme étant une personne «tellement créative», avec «cette force d’utiliser son talent malgré ses difficultés». «Son histoire est incroyable», lance-t-elle.

En convoquant le jour même une conférence de presse virtuelle, Raymond Théberge a mis en avant l’appui de la population canadienne aux langues officielles, ajoutant que cela «devrait se refléter à des politiques et à des initiatives robustes à tous les secteurs de la société».

«Alors que je poursuis la seconde moitié de mon mandat, j’espère sincèrement que nos dirigeantes et nos dirigeants, que celles et ceux qui exercent une grande influence sur la société canadienne et la fonction publique, se doivent de donner l’exemple et qu’ils comprendront mon message et celui de la population canadienne», a-t-il soutenu dans son propos d’ouverture.

Pour lui, «l’immigration francophone est l’un des secteurs priorisés à l’heure actuelle» et les objectifs fixés en la matière par le gouvernement fédéral «n’ont pas été atteints».

«Si on examine certains des dossiers de cette année, par exemple dans le domaine de l’éducation postsecondaire en milieu minoritaire, on constate que ces institutions ont des besoins importants et qu’il faut être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de leurs communautés», a relevé Raymond Théberge à la suite d’une question de la rédaction.

Il n’a pas manqué aussi de rappeler que «par le passé, et dans le domaine de l’éducation, ça a toujours été un effort incroyable pour aller chercher les ressources nécessaires pour l’établissement des écoles».

Ce qu’il suggère aujourd’hui, c’est plutôt «une approche proactive».

En se voulant plus clair, il s’explique : «Si on regarde dans le projet de loi C13 (la Loi modifiant la loi sur les langues officielles) et le jugement rendu en faveur de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique en janvier 2021, on constate maintenant que le gouvernement a des obligations très claires pour prendre des mesures positives pour aider au développement et à l’épanouissement des communautés linguistiques en situation minoritaire».

Par ailleurs, et lors d’une entrevue privée accordée à la rédaction, Raymond Théberge a indiqué que le Commissariat aux langues officielles est «très présent sur le territoire provincial à travers son représentant à Edmonton» et qu’il est «très conscient de ce qui se passe en matière de services en français, de construction des écoles et au niveau du Campus Saint-Jean».

Selon lui, «des fois, il y a des enjeux locaux qui prennent une dimension nationale». Il cite, à titre d’exemple, le secteur de «l’éducation postsecondaire» et fait référence au Campus Saint-Jean et à l’Université de l’Ontario français.

«Nous avons constaté durant la pandémie la fragilité de ces institutions. Et nous sommes très conscients que ce genre de situations locales peuvent très souvent influencer l’élaboration de politiques nationales», ajoute-t-il.

Pour Raymond Théberge, «l’immigration francophone est l’un des secteurs priorisés à l’heure actuelle» et les objectifs fixés en la matière par le gouvernement fédéral «n’ont pas été atteints». Crédit : Festivio – Pixabay

Raymond Théberge qui n’a pas souhaité faire de commentaires sur l’affaire portée en cour entre l’ACFA et le gouvernement Jason Kenney ne cache pas, cependant, son intérêt pour le Campus Saint-Jean.

«Ce qui m’intéresse, c’est de voir jusqu’à quel point il y aura des négociations avec le gouvernement fédéral pour apporter des solutions à la situation étant donné l’importance du Campus Saint-Jean au développement de la communauté francophone en Alberta.»

Invité à commenter le rapport 2021-2022 du commissaire aux langues officielles, Pierre Asselin, vice-président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), fait plutôt référence au rapport de vigie de la mise en œuvre du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 (PALO) que le Commissariat aux langues officielles a publié le 18 mai dernier.

«Dans ce document, le commissaire fait une vingtaine de recommandations très pertinentes à notre réalité. Il revient sur des enjeux de consultation, de retards dans la distribution des fonds, de lourdeurs administratives qui ont des impacts sur les organismes communautaires, mais aussi sur le continuum en éducation», souligne-t-il.

Pierre Asselin espère que «ces éléments résonneront dans le cadre des consultations pour le prochain PALO».

Après Vancouver, Winnipeg et bientôt Regina, ce sera au tour d’Edmonton d’accueillir, ce 24 juin, la ministre des langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, dans le cadre des consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Un évènement que Pierre Asselin, vice-président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), juge «important». La communauté francophone de la province y attache aussi un grand espoir tant les enjeux sont majeurs.

Ces consultations, entamées le 24 mai et qui prendront fin le 31 août prochain, «se déroulent avec comme toile de fond la réforme annoncée sur les langues officielles en février 2021 avec le document public intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada», selon les précisions de Marianne Blondin, attachée de presse de la ministre des Langues officielles.

Notre interlocutrice précise que ces consultations «s’adressent au grand public, aux communautés de langue officielle en situation minoritaire, aux organismes porte-paroles, aux représentants des provinces et des territoires, aux intervenants clés des langues officielles et aux institutions et organisations fédérales».

Elles ont également pour but de «vérifier la pertinence et d’actualiser, le cas échéant, les grands objectifs et les initiatives du Plan d’action 2018-2023 en fonction des principes directeurs de la réforme du régime linguistique».

Sur la question de savoir quel bilan est fait aujourd’hui de ce plan d’action, Marianne Blondin explique qu’un «exercice d’évaluation de mi-parcours a été réalisé à la fin de l’année 2021 auprès des intervenants afin de faire le point sur les trois premières années (2018-2020) de mise en œuvre des mesures découlant de l’investissement supplémentaire de 500 millions de dollars prévu dans le Plan d’action».

Elle précise que parmi les organismes communautaires sondés, «85,4% se disent satisfaits de la mise en œuvre de ce plan d’action».

Idem «pour l’ensemble des institutions partenaires, malgré quelques délais liés à la pandémie, toutes les nouvelles initiatives ont été mises en œuvre au cours des deux premières années et 87,6% des dépenses prévues pour les années 2018-2020 ont été décaissées». Ce qui, à ses yeux, est considéré comme «un franc succès».

Cependant, l’attachée de presse dit reconnaitre que «nous pouvons en faire davantage pour appuyer l’immigration francophone et augmenter le niveau de bilinguisme à travers le pays».

C’est justement sur des dossiers connexes que l’ACFA attend de pied ferme la ministre des Langues officielles, tant Pierre Asselin espère «une modernisation de la loi» et surtout «une mise en œuvre efficace» des principes liés au nouveau plan d’action qui se dégagera de ces consultations.

«Nous allons rappeler l’importance du continuum en éducation et du continuum de services en immigration francophone. Nous faisons ce travail afin d’améliorer la transmission linguistique et accroître notre communauté», note le vice-président de l’ACFA.

Pierre Asselin cite aussi d’autres priorités qui vont être rappelées à la ministre comme «la nécessité d’augmenter et d’indexer le financement de base de nos organismes afin qu’ils puissent offrir les programmes et services nécessaires pour une francophonie albertaine diversifiée et en croissance, mais aussi se positionner comme des employeurs de choix et offrir des opportunités de carrière valorisantes en français».

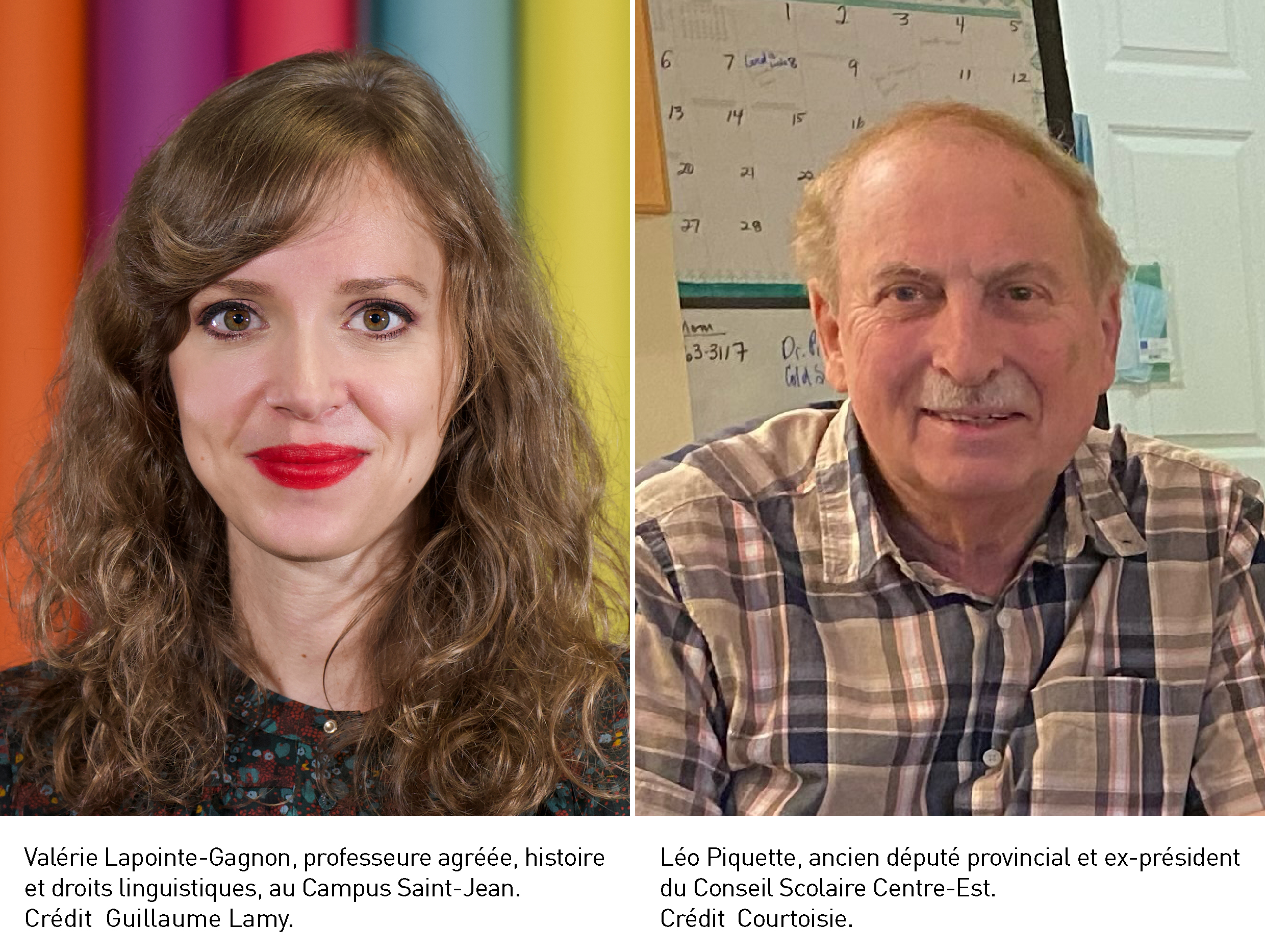

Léo Piquette, ancien député provincial et ex-président du Conseil scolaire Centre-Est, qui a déjà pris part à ces consultations au début des années 2000 notamment, situe, lui aussi, les enjeux d’aujourd’hui principalement à hauteur des aspects économiques.

«Dans le temps, les francophones n’étaient pas engagés dans le développement économique. Les discussions tournaient autour des outils à mettre en place pour survivre culturellement. Échapper à l’assimilation», rappelle-t-il.

Et même s’il note aujourd’hui encore «beaucoup de déficits» sur ce chapitre, il considère que la communauté francophone se doit de mettre le paquet sur «le financement, l’investissement et le business».

À lire aussi :

• Modernisation des langues officielles : Les clauses linguistiques «brillent par leur absence»

• Langues officielles et immigration : dossiers chauds pour les deux secrétaires parlementaires

La ministre Petitpas Taylor porte justement «une attention particulière aux réalités que vivent les communautés de langue officielle en situation minoritaire de l’Alberta comme partout au pays», souligne son attachée de presse.

Durant ses consultations, ajoute Marianne Blondin, «la ministre souhaite entendre ce que les intervenants communautaires ainsi que les représentants des gouvernements provinciaux ont à lui partager afin de toujours mieux appuyer la vitalité des communautés et mieux promouvoir nos langues officielles dans le cadre du prochain Plan d’action sur les langues officielles».

C’est ainsi que dans le cadre du postsecondaire, Marianne Blondin assure que «la ministre est notamment très attentive à la situation du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta qui est une institution phare pour la communauté franco-albertaine», promettant au passage que «plus de détails sont à venir à cet effet».

Au moment de publier cet article, la rencontre pour les consultations du 24 juin 2022 a été annulée, la ministre Petitpas Taylor ayant obtenu un résultat positif à la COVID-19. Une nouvelle date sera communiquée dès que possible.

Néanmoins, un investissement important au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta sera bel et bien annoncé par la ministre des Langues officielles (en visioconférence) et par le ministre associé des Finances Randy Boissonnault, en présence du ministre de l’Enseignement postsecondaire de l’Alberta Demetrios Nicolaides, au Grand salon du pavillon Lacerte, au Campus Saint-Jean, à 14h30 (heure locale).

Le 11 mai dernier, l’Alberta a été au centre des enjeux nationaux à l’occasion du débat, à Edmonton, des six candidats en lice pour la chefferie du Parti conservateur du Canada. Scott Aitchison, Jean Charest, Patrick Brown, Pierre Poilievre, Leslyn Lewis et Roman Baber ont pu exprimer leur vision de l’avenir devant un public albertain attentif.

Le choix de la province albertaine pour ce premier débat formel est loin d’être fortuit. Frédéric Boily l’explique par le fait que «du côté du parti conservateur fédéral, l’électorat albertain est maintenant rendu le plus important de la base conservatrice de l’Ouest canadien».

Raison pour laquelle, note l’auteur de La Droite en Alberta, il «était absolument fondamental pour tous les candidats d’avoir un discours qui se rapproche de ce que veulent les partisans des conservateurs du côté de l’Alberta», sans oublier ceux «de la Saskatchewan et la Colombie-Britannique».

Pour ce faire, les six candidats avaient, en effet, insisté sur les enjeux économiques chers aux Albertains, par exemple la construction des pipelines, la défense de l’énergie et les ressources.

Frédéric Boily fait remarquer d’ailleurs que ce n’est pas pour rien si «la dimension environnementale est très peu traitée, d’une certaine manière».

«Tous les candidats sont d’accord pour des questions liées aux changements climatiques. Cependant, même ceux qui sont les plus proactifs en ce sens-là, et je pense peut-être à Jean Charest, ne vont pas jusqu’à proposer une taxe carbone pour tout le monde», relève-t-il.

De ce point de vue là, il était évident que les propositions allaient être de nature à satisfaire les partisans des conservateurs en Alberta afin d’amener le plus d’adhérents et de sympathisants à son bord.

Et sur ce terrain-ci, l’expert estime que «Pierre Poilievre a une certaine longueur d’avance», jugeant son discours «plus porteur en Alberta».

«Il y a cette idée que le gouvernement fédéral, quand il est dirigé par des libéraux, prend des décisions en fonction des intérêts du Centre, de l’Ontario, du Québec et que donc les grandes institutions sont notamment à la solde du gouvernement libéral», souligne Frédéric Boily.

Aussi que «tout est fait pour cette région du pays, que les intérêts de l’Ouest sont souvent marginalisés et que la région n’arrive pas à être représentée politiquement, malgré le fait que le Parti conservateur recueille, en termes de pourcentage, plus de voix que les libéraux, alors qu’on se retrouve avec une députation qui est plus faible», ajoute-t- il.

Pour l’auteur, «c’est ce genre de discours que Pierre Poilievre tient pour dire qu’on ne peut pas faire confiance aux élites politiques d’Ottawa». Et cela semble fonctionner en Alberta.

Mais en même temps, nuance le professeur Boily, «on voit Jean Charest miser beaucoup plus sur la question de l’unité nationale et qu’il est le seul en mesure de représenter l’ensemble des Canadiens, mais aussi l’ouest du pays».

«Il revient souvent sur cette fracture qu’il y a entre l’est et l’ouest du pays et que lui seul se veut capable de les raccommoder, comme il vient aussi du Québec», indique-t-il.

Frédéric Boily voit d’ailleurs Jean Charest «mettre souvent l’accent sur la légitimité d’un parti national, d’un chef qui est capable, parce qu’il a déjà gouverné à la tête d’une province (Québec), mais aussi pour avoir été partie prenante du référendum sur la souveraineté du Québec en 1995, et que cela lui donne une légitimité pour gouverner le Parti conservateur».

Mais est-ce que cela est suffisant pour remporter la course? L’universitaire est loin d’en être certain.

À lire aussi :

Pour lui, «Patrick Brown est peut-être la valeur inconnue» dans l’équation, car «il a aussi le soutien de certains députés en Alberta».

L’expert se demande, par contre, «si Patrick Brown a été capable de se faire assez entendre pour dire que lui représente une option un peu plus centriste, mais une option qui est tout de même différente de celle de Jean Charest?»

De son avis, «cela pourrait potentiellement lui permettre de faire le jeu auprès des partisans conservateurs un peu plus centristes».

Reste Leslyn Lewis à qui l’écrivain reconnait un certain poids politique dans la région.

«Leslyn Lewis a sorti son message en direction de la droite sociale et la droite religieuse et elle pourrait faire le plein de voix dans ce bassin-là même si elle s’enferme dans un créneau», considère-t-il.

Frédéric Boily pense que la candidate «espère aussi arracher des voix à Pierre Poillievre», mais que cela ne sera pas suffisant. «J’en serai surpris», lance-t-il.

En définitive, il pense qu’elle «est peut-être capable d’encore mieux faire que la précédente campagne, mais pas assez pour être première ministre du Canada».

En tout cas, si notre interlocuteur juge que «ce débat n’était pas de nature à changer les grandes orientations du côté de l’Alberta», il en demeure que «les messages à l’opposé envoyés par les candidats potentiels» sont annonciateurs d’un «risque de division très important après les élections» dans les rangs des conservateurs.

Pour l’heure, ce qui semble, après ce débat, fondamental pour les Albertains, c’est de «voir l’économie canadienne repartir après cette pandémie», comme le souhaite Dicky Dikamba, directeur général du CANAVUA, un organisme promouvant le bénévolat en français. Il précise que «plusieurs membres de nos communautés ont pu se faire une idée sur certains leaders qu’ils ne connaissaient pas».

En ce qui le concerne, il se sent plus proche d’un «candidat qui prône l’unité nationale» et qui a de «l’expérience en tant que dirigeant». Il estime, enfin, que le passage des six candidats en Alberta «a été apprécié», dans le sens où «tous les yeux étaient rivés sur Edmonton».

Les Franco-Albertains ne pourront pas se réjouir longtemps de la démission du premier ministre Jason Kenney de la direction du Parti conservateur uni (undefined). Et pour cause, les yeux des acteurs influents de la communauté sont d’ores et déjà rivés sur les successeurs potentiels de Jason Kenney malgré son maintien à l’intérim du parti.

Sheila Risbud, présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta (undefined), ne nourrit pas de grands espoirs à ce propos. Elle juge, néanmoins, «intéressant de voir comment ça va se passer à la chefferie».

«Les différents candidats potentiels ne semblent pas très ouverts ou sensibles à la question de la francophonie, mais on peut toujours être surpris. Qui aurait pu croire que l’ancien premier ministre allait être ouvert aux francophones de l’Alberta», nuance-t-elle en faisant référence à Ralph Klein.

Françoise Sigur-Cloutier n’est pas non plus très optimiste. La membre de l’Ordre des francophones d’Amérique dit n’avoir «aucune confiance en ses futurs successeurs» et qu’il y a risque de «tomber de Charybde en Scylla», qu’un malheur peut succéder à un autre ou d’avoir à choisir entre un mal et un mal en pis.

«Cela ne veut pas dire que ça va aller en mieux. Ça risque d’aller encore plus à droite s’agissant des services sociaux, la santé et l’éducation», appréhende avec beaucoup d’angoisse cette grande figure de la francophonie canadienne.

Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l’Alberta (undefined), rappelle, quant à elle, le fait que «chaque fois qu’il y a de nouveaux élus qui arrivent, il y a une nouvelle sensibilisation à faire sur le dossier francophone».

Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA). Crédit Courtoisie

Elle souligne que son association «se doit de travailler avec le gouvernement en place» et que «parfois, les nouveaux élus sont bien éduqués à la question de la francophonie», alors que «parfois, il faut tout refaire et recommencer à zéro».

Valérie Lapointe-Gagnon, professeure agréée en histoire et droits linguistiques au Campus Saint-Jean et vice-présidente de l’Acfas-Alberta, n’est pas en reste. Pour elle, il est difficile à l’heure actuelle de prédire la suite. «Cela reste à voir. On est devant l’inconnu», soutient-elle.

Mais si Valérie Lapointe-Gagnon se veut plus au moins réservée à ce sujet, Léo Piquette, ancien député provincial, se montre plutôt tranchant. «S’agissant de la suite, je ne pense pas que la francophonie va être dans les priorités du successeur à Jason Kenney», lance-t-il.

Il estime qu’à «court terme, ça ne va pas changer grand-chose», mais que «ça ne peut pas être pire».

À ses yeux, le plus grand test auquel sera soumis le prochain premier ministre est le dossier des infrastructures scolaires.

L’ancien député provincial et ex-président du Conseil scolaire Centre-Est semble, en effet, avoir du mal à se remettre de ce dossier, après l’exclusion des écoles francophones en mars dernier du budget de 251 millions de dollars alloué par le gouvernement Kenney aux infrastructures scolaires.

Raison pour laquelle il insiste sur l’attitude que devrait adopter la communauté francophone durant les mois à venir. «La communauté devrait se prononcer dans le débat et promouvoir son agenda dans les priorités», recommande-t-il.

Avec les prochaines élections, Léo Piquette souhaite voir «les Franco-Albertains visibles dans les débats politiques» et «se préparer pour faire face aux prochains défis».

L’ère Jason Kenney à la tête de l’Alberta tire à sa fin. Le premier ministre a démissionné juste après avoir obtenu 51,4 % des voix des membres de son parti lors d’un vote de confiance. La décision du caucus de le maintenir en poste en attendant de désigner son successeur ne semble pas changer grand-chose à la donne puisque, pour les francophones de la province, l’heure est déjà au bilan. Certains évoquent un bilan mitigé, alors que d’autres parlent d’un legs peu reluisant.

Sheila Risbud, la présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), fait partie de ces leaders de la francophonie qui garderont un souvenir amer du mandat de Jason Kenney. Elle dénonce ces espoirs vains que le premier ministre démissionnaire a nourris après son élection en avril 2019.

«Au début, on avait des aspirations de pouvoir travailler avec lui comme il parlait français. On voyait en lui un allié. Au final, on n’avait pas percé avec lui», regrette-t-elle.

Sheila Risbud, présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA). Crédit Courtoisie

Elle rappelle que l’ACFA a toujours eu des rencontres avec les précédents premiers ministres de la province, mais jamais avec Jason Kenney. «Nous avons rencontré quelques-uns de ses ministres, mais pas lui. Sa porte nous était fermée malgré les nombreuses demandes d’audience», note Sheila Risbud.

En conséquence, l’ACFA a dû envisager, en dernier recours, l’option judiciaire dans le dossier du Campus Saint-Jean. La présidente affirme pourtant avoir longtemps privilégié la «solution politique». «On a trouvé que la province était très fermée aux solutions», estime-t-elle.

Ainsi, Sheila Risbud considère qu’avec Jason Kenney, la communauté francophone «n’a pas enregistré d’avancées dans l’enseignement postsecondaire». Elle mentionne même une «grande déception chez la communauté» avec, notamment, le très controversé curriculum initialement rejeté par les écoles francophones.

Cependant, la présidente de l’ACFA ne nie pas le fait qu’il y ait eu des avancées dans certains dossiers économiques. Elle cite aussi, à titre d’exemple, la santé, l’immigration francophone et l’accès à la justice en français. «Il y a eu certaines ouvertures, mais globalement on s’attendait à mieux. Je retiendrai un bilan très mitigé», conclut-elle.

Ce qui n’est pas tout à fait le cas chez Françoise Sigur-Cloutier, membre de l’Ordre des francophones d’Amérique et militante avec plusieurs organismes francophones.

Cette grande figure de la francophonie, qui préfère plutôt se présenter comme une «citoyenne engagée», ne retient «absolument rien de bon» de l’ère Kenney.

S’agissant d’abord du personnage lui-même, il représente pour elle «tout ce qu’elle n’aime pas chez le politicien typique». Elle affiche d’ailleurs une certaine satisfaction de savoir qu’elle ne s’est pas «laissée berner» par son discours de campagne.

Françoise Sigur-Cloutier, membre de l’Ordre des francophones d’Amérique et militante dans plusieurs organisations francophones. Crédit Courtoisie.

«Je voyais ses mensonges. Je savais qu’il n’allait pas tenir ses promesses envers la communauté francophone. Peut-être que j’avais un troisième œil», dit-elle avec un rire franc.

Françoise Sigur-Cloutier considère d’ailleurs que «démissionner, c’était la meilleure chose à faire» dans son cas. «Il a peut-être des gens qui l’ont bien conseillé. C’est la position la plus honorable qu’il pouvait prendre», lance-t-elle avec un brin de sarcasme.

La liste des griefs que l’infatigable militante pour la francophonie reproche à Jason Kenney semble inépuisable. Elle cite, entre autres, les coupes budgétaires dans les secteurs de l’éducation et de l’enseignement postsecondaire, ainsi que le blocage de la subvention du fédéral destinée aux garderies.

Mais le pire souvenir qu’elle dit garder du premier ministre sortant, c’est de le voir «prêt à dépenser plus d’argent en cour, alors qu’il pouvait faire un geste assez pragmatique envers le Campus Saint-Jean».

Sur ce chapitre, Valérie Lapointe-Gagnon, professeure agrégée en histoire et droits linguistiques au Campus Saint-Jean, estime aussi que le «1,5 million de dollars que le premier ministre a mis dans une firme d’avocats aurait pu sauver plusieurs cours au Campus».

À lire aussi :

• Un Parti conservateur uni, mais autour de qui ?

• Quel est le rôle de l’Alberta dans la lutte contre les changements climatiques?

Valérie Lapointe-Gagnon, qui est également vice-présidente de l’Acfas-Alberta, souligne que «mis à part le fait que Jason Kenney parle lui-même français, il n’a rien fait pour l’épanouissement de la langue française en Alberta».

«Comme ses prédécesseurs, il ne s’est pas distingué. Son mandat a été plutôt marqué par une rigueur budgétaire et ce sont les francophones et les communautés minoritaires qui en ont souffert le plus», retient-elle.

Ce pourquoi Léo Piquette, ancien député provincial et ex-président du Conseil scolaire Centre-Est, fait le parallèle, à son tour, avec les prédécesseurs de Jason Kenney.

«Il faut dire que depuis 1988, la relation était plus ou moins bonne avec les premiers ministres de l’Alberta. On a réalisé des choses dans le cadre scolaire. Mais avec Kenney, on a reculé», relève-t-il.

Pour Léo Piquette, l’ère Jason Kenney se résume surtout à «un manque de consultation avec la communauté francophone» et «la volonté d’écarter l’ACFA» des dossiers francophones de la province.

«Notre vision est mondiale et nous visons évidemment le marché nord-américain.»

C’est ainsi que Stéphane Dufossé, président et cofondateur de Augmented Acoustics, conçoit l’avenir de cette startup française spécialisée dans le son et la musique.

Cette ambition s’est matérialisée à partir de 2021 grâce à un programme albertain d’incubation d’entreprises qui a permis à de nombreuses startups françaises de faire leurs premiers pas dans le marché «ouest-canadien».

Ce programme s’appelle Platform Calgary. Le nom représente une organisation désignée dans le cadre du Programme de visa pour démarrage d’entreprise, la version canadienne du visa «French Tech».

Cette initiative vise à attirer les entrepreneurs étrangers qui souhaitent créer au Canada de nouvelles entreprises à forte croissance qui favoriseront l’innovation et la création d’emplois.

C’est le Consulat général de France à Vancouver qui a eu l’idée d’offrir, à travers ce programme, aux startups françaises une formation sur le marché du son et de la musique dans cette région du Canada.

«Le principe était de s’appuyer sur les compétences et les expertises locales (albertaines) pour favoriser le développement de nos startups en Amérique du Nord», explique Alexandre Col, attaché de coopération éducative et d’action culturelle au Consulat général de France à Vancouver.

Cette démarche s’inscrit, en effet, dans le cadre du programme international Entreprising Culture créé par l’Ambassade de France au Canada. Ce programme vise «l’accélération d’affaires pour les entreprises travaillant dans les industries culturelles et créatives et permet aux startups françaises des industries créatives de découvrir l’écosystème canadien et un potentiel d’expansion sur le marché nord-américain».

En finançant au printemps et à l’automne 2021 l’incubation de neuf startups, le Consulat général de France à Vancouver cherchait justement à «mettre les créateurs français directement en contact avec le modèle nord-américain et leur apporter une expérience pratique», souligne Alexandre Col.

D’ailleurs, la formation s’y prêtait bien puisqu’un volet d’accompagnement sur le terrain était inscrit dans le programme.

«Des mentors ont accompagné les startups au cas par cas pour leur mise en relation avec les personnes clés dans le domaine de la musique en Alberta et qui sont connectés avec des gens auxquels on n’aurait jamais eu accès», ajoute l’attaché de coopération éducative et d’action culturelle.

Il partage d’ailleurs le témoignage édifiant d’un des bénéficiaires français de ladite formation. «Il m’a dit : “j’ai plus appris en trois semaines qu’en deux ans passés à l’école de commerce”.»

Alexandre Col, attaché de coopération éducative et d’action culturelle au Consulat général de France à Vancouver. Crédit : Courtoisie.

Pour lui, cela s’explique par le fait que «les leviers de l’innovation ne sont pas dans la théorie» et que «l’approche au cas par cas est très concentrée sur l’attraction et l’intérêt que suscite le produit».

Le cofondateur de Augmented Acoustics, Stéphane Dufossé, le reconnait bien. «L’approche est un peu différente de ce que nous connaissons en Europe. La formation m’a apporté une vision enrichie de l’entrepreneuriat.»

«L’approche est un peu différente de ce que nous connaissons en Europe.» Stéphane Dufossé

Il ajoute que, parallèlement, cela leur a fait comprendre que «le meilleur moyen de s’adresser au marché nord-américain serait d’avoir une antenne au Canada».

La startup, qui n’est pas encore présente physiquement en Alberta, y travaille et a développé un service breveté nommé Supralive qui ne manquera pas de susciter l’intérêt des Canadiens.

«Nous offrons aux spectateurs de vivre une expérience sonore immersive augmentée, au cœur de l’émotion de l’événement, en récupérant les différents flux audio disponibles à la console de l’ingénieur du son et que nous mettons à disposition du spectateur», explique Stéphane Dufossé. Le spectateur peut alors choisir les flux audio qu’il souhaite écouter et les remixer à sa convenance.

Il précise que «dans le cadre du hockey, les spectateurs peuvent être propulsés sur la glace avec le chant des supporters, les commentaires de leur choix, potentiellement le microphone de l’arbitre et le bruit des coups dans le palet».

À lire aussi :

• Un Français lance son entreprise de canyoning au milieu des Rocheuses

• Soutenir le français en Alberta

Mieux encore, et afin de s’adresser à tous les publics, «le service propose un calibrage audio pour les malentendants et peut intégrer un flux sonore d’audiodescription».

La bonne nouvelle, selon Alexandre Col, est que cette approche française ne va pas se limiter au seul domaine du son et de la musique. Un programme plus large est mis sur pied pour soutenir, en Alberta en particulier et dans l’Ouest canadien en général, des startups spécialisées dans les jeux vidéos et les réalités immersives.

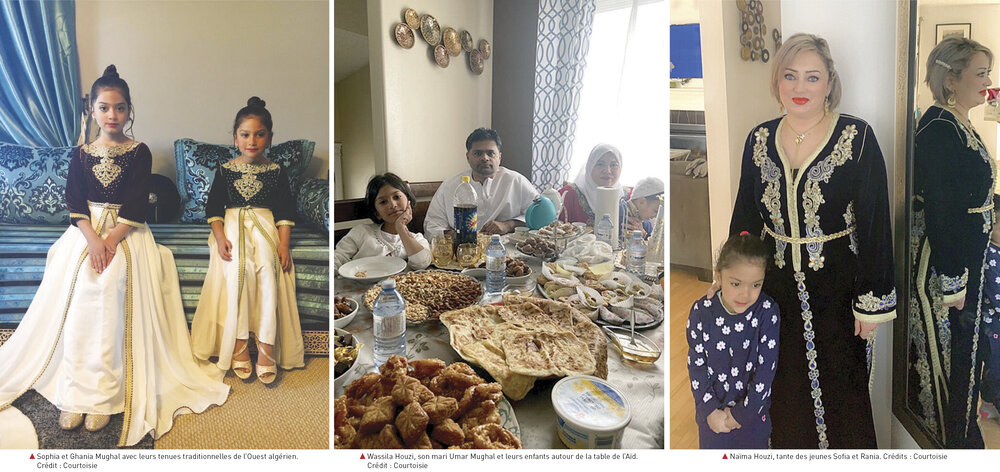

Chez la famille Houzi, originaire d’Algérie et établie depuis maintenant une vingtaine d’années en Alberta, ce sont les grands préparatifs. Le mois du carême tire à sa fin. Les deux sœurs Wassila et Naïma, employées dans l’administration et le domaine de l’assistance sociale, font déjà la liste des achats pour la préparation des gâteaux maghrébins de l’Aïd, à consommer le matin avec le café.

«Nous pensons préparer entre cinq et sept sortes de gâteaux, comme nous allons recevoir plein d’invités, maintenant que le confinement n’est plus de mise», se réjouit Wassila Houzi, mère de quatre enfants.

Ses deux filles aînées, Sofia et Rania Mughal, ont déjà sorti leurs tenues traditionnelles, provenant de l’Ouest algérien, et ont hâte de les porter. Leur tante Naïma, elle, s’occupera des cadeaux et des bonbons à distribuer aux enfants le jour de l’Aïd.

La famille est très impatiente de pouvoir faire revivre aux enfants cette cérémonie très spéciale qui consiste à dessiner sur les mains des filles de jolis motifs avec du henné la veille au soir de l’Aïd.

«Mes nièces adorent ça et nous allons les gâter de cadeaux et de bonbons, comme un petit peu lors de la fête de Noël», s’impatiente Naïma.

Pour elle, il s’agit d’une double joie que de pouvoir cette année célébrer cette fête avec la famille au grand complet. «L’année dernière, comme nous étions soumis à des regroupements ne dépassant pas les dix personnes, mes parents et moi recevions ma sœur et mon frère à tour de rôle avec leurs familles», se rappelle-t-elle.

Cette année, les 13 membres de la famille se retrouveront chez Wassila pour faire la fête. Après le café et les gâteaux du matin, la famille algérienne célébrera l’Aïd en suivant plutôt les traditions perses. En effet, Umar Ughal, le mari de Wassila, est d’origine pakistanaise. «La famille et les amis de mon mari font un méga barbecue le premier jour de l’Aïd. Ils aiment beaucoup la viande», dit-elle, avec une note d’humour.

Naïma ne l’entend cependant pas de la même manière. Elle dit faire très attention à ne pas trop manger le premier jour pour éviter de brusquer son organisme après un mois de jeûne.

C’est plutôt au deuxième jour de l’Aïd qu’elle se laisse inviter chez ses amies pour un bon souper et ce sera encore l’occasion de distribuer des ballons et des bonbons aux enfants de ses hôtes.

«Il faut savoir que la fête de l’Aïd, c’est plus pour les enfants. Nous leur achetons toujours de nouveaux vêtements et nous leur donnons même de l’argent. C’est ainsi qu’on a fait avec moi quand j’étais petite. Maintenant, je perpétue la tradition», témoigne-t-elle avec beaucoup de fierté.

À lire aussi :

• Les gâteries de l’Aïd El-Fitr

• Ramadan 2021 et COVID-19: une assiette pour deux

Ils sont plusieurs avocats, parents d’élèves et anciens députés à s’indigner. La cause, les 251 millions de dollars fraîchement débloqués par le gouvernement de l’Alberta pour le financement d’infrastructures scolaires qui ne profitent à aucune école francophone.

S’indigner est peu dire. Me Pierre Asselin lâche avec véhémence, au bout du fil : «Je suis complètement épuisé et tanné. ils [les membres du gouvernement] s’en foutent de nous».

Pour lui, «nous sommes clairement là dans un cas identique à celui qui a conduit la Cour suprême à prononcer un jugement en faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique» en juin 2020.

«C’est un bris de nos droits de parents, conformément à la section 23 de la Charte canadienne. Il n’y a pas de doute là-dessus», martèle-t-il.

Me Pierre Asselin trouve cela «intriguant» de voir un tel scénario se produire au moment où la communauté francophone à travers le Canada célèbre le 32e anniversaire du jugement Mahé.

En 1990, la Cour suprême du Canada avait, en effet, reconnu «aux parents appartenant à la minorité linguistique, lorsque le nombre le justifie, le droit de gérer leurs propres établissements d’enseignement».

Elle avait également établi que «l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés est destiné à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités et à redresser les injustices du passé».

Me Pierre Asselin rappelle d’ailleurs que «ce jugement est la raison d’être de la section 23 de la Charte et dont le rôle est de combattre l’assimilation».

Ce qui l’amène à dire que «le démarchage politique des conseils scolaires de l’Alberta avec le gouvernement provincial a atteint ses limites» et qu’il est temps de «se faire comprendre» et de «faire valoir ses droits».

«Il y a cinq ans de cela, nous avions demandé, en tant que parents, au Conseil scolaire Centre-Nord de nous joindre en justice. Aujourd’hui, il y a des parents qui voudront encore y recourir, pour peu que les conseils scolaires mettent de la ressource», a-t-il lancé.

L’avocat n’est pas le seul à vouloir en découdre auprès de la cour. Léo Piquette, ancien député provincial et ex-président du Conseil scolaire Centre-Est, privilégie, lui aussi, cette option.

«Il y a des conseils scolaires qui sont encore pour la négociation. Or, il n’y a plus de débat là-dessus. C’est un abus et cela peut créer des précédents à travers le Canada. La communauté doit agir tout de suite», fulmine-t-il.

Il relève aussi que «c’est la première année que le gouvernement dit non à toutes les demandes» des écoles francophones et qu’à lire la décision de la Cour et ses interprétations, il ne voit “aucune raison motivant ce refus” comme les demandes ont été faites sur la base d’équivalence».

Cependant, note Léo Piquette, «si les choses en sont arrivées là, c’est que les conseils n’ont jamais emmené le gouvernement en Cour. Ils n’ont pas usé des outils que leur confère la Loi. Ils négocient au lieu de demander clairement leurs droits».

De son côté, Me Elsy Gagné, avocate albertaine, considère que cette démarche du gouvernement «est injuste et décevante, sans être toutefois surprenante».

«On débloque un budget de 251 millions de dollars et on crée un système scolaire à deux voies : les anglophones d’abord et avant tout, les francophones après», regrette-t-elle.

Or, souligne la juriste, «une telle décision a pour effet de faire bris ou d’attaquer nos droits constitutionnels tout en empêchant les élèves francophones d’accéder à une éducation juste et équitable».

À lire aussi :

• Infrastructures scolaires : Respectons la Charte canadienne des droits et libertés !

• Front uni des conseils scolaires francophones

Plus encore, elle estime que «cette exclusion s’oppose carrément à la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique».

Elle explique que «cette décision a pourtant tranché sur le fait que des objectifs visant à réaliser des économies ou à équilibrer un budget ne sont pas suffisants pour justifier la violation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés».

De ce fait, Me Gagné pense qu’une «des conséquences directes de cette décision aura pour effet de rassembler davantage les francophones sur la scène publique afin d’invoquer un bris injustifié de leurs droits constitutionnels tout en causant un préjudice grave».

Pour elle, «les francophones de l’Alberta devront continuer à lutter contre cette forme d’injustice et défendre la même expérience éducative de qualité équivalente entre les francophones et les anglophones».

Et de conclure : «Il faut toujours se rappeler que les droits, quoique défendus, ne sont pas absolus».

&nb